Nob's DAC02 Ver.2 (CS8412+PCM56)

数年前にこのDACの存在を知りコレなら作れるかもと部品を購入したのですが、うまく動作させる事が出来ずお蔵入りしていました。 最近になって基板やチップを発掘したので再挑戦してみようと製作を始めました。

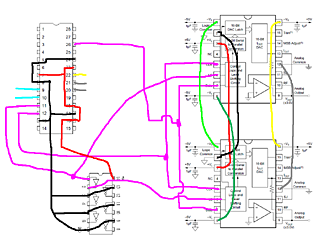

パーツ構成は非常にシンプルでDAIのCS8412 DACのPCM56 左右のデーターを切り分ける74HC04が主です。DAC内蔵のOPAMPでI/Vしてしまえば電源は±5Vのみで動作させることが可能です。別にOPAMPを使っう場合はもう1系統別電圧が必要になります。

参考にさせて頂いた村田さんのページ

(168)

■Nob's page of Audio---DAC03

パーツについて

DAC系パーツの大半は以前購入した物が有るのでそれを流用してます、新たに仕入れたのは基板とコンデンサ・抵抗・コネクタっといった感じ、電源系は汎用パーツで揃えています。

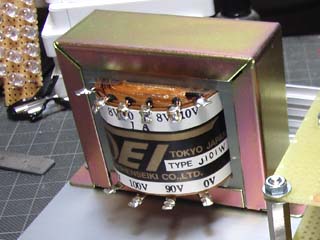

電源系

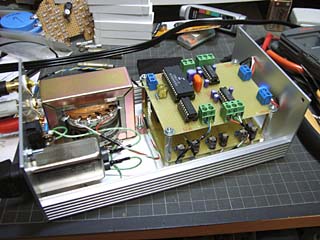

トランスは以前製作しようと思った時に購入した物です、今思うとちょっとデカイなと(^^;; このトランスが高さ60mm弱だったためケースもEasyHPAで使用した物より1回り大きい物を使う事になりました。

トランスは以前製作しようと思った時に購入した物です、今思うとちょっとデカイなと(^^;; このトランスが高さ60mm弱だったためケースもEasyHPAで使用した物より1回り大きい物を使う事になりました。

TOEIの±8・10Vが2系統1Aという代物です、0V同士を接続する事でセンタータップとして使用します。

始めにも書いたように電源部分は汎用的なパーツばかりで±5V用のレギュレーター、低ESRの電解コンデンサです。 基板に多少の余裕が有るので平滑コンデンサの追加も可能です、レギュレターの入出力には発振防止用に0.1uFの積層セラミックが付いています、出力側のコンデンサにOSコンを使かうと発振しやすくなるらしいので通常の電解を使用します。

レギュレターの7805と7905は足の配列が異なるので注意が必要です、配列が判らない人はメーカーサイトからデーターシートが拾えるのでそれで確認すると良いでしょう。

東芝TA97シリーズのデーターシートは図とピンアサインナンバーが紛らわしいので注意してください、自分は入力と出力を間違えましたw

間違えた状態で電源を入れると入力から-10V前後の出力が出ます(−−;;

DAC系

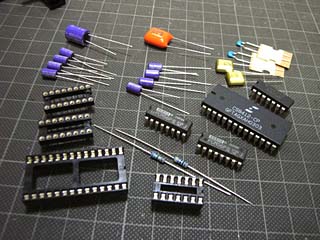

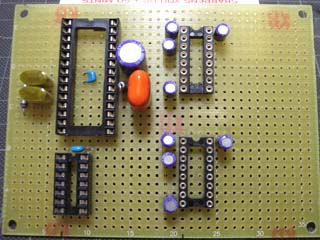

こちらもこれといって特殊な部品は有りません、DACのパスコンにOSコン、入力にフィルム、フィルタにオレンジの奴を使用、CS8412のアナログ電源にOSコンの100uFを付けてみました、どこかのサイトか掲示板を読んで見つけたのですが0.1uF程度のパスコンだとプチプチノイズが出る場合が有るそうです。

こちらもこれといって特殊な部品は有りません、DACのパスコンにOSコン、入力にフィルム、フィルタにオレンジの奴を使用、CS8412のアナログ電源にOSコンの100uFを付けてみました、どこかのサイトか掲示板を読んで見つけたのですが0.1uF程度のパスコンだとプチプチノイズが出る場合が有るそうです。

抵抗類は千石電商地下で買った金属皮膜を使用しています。

その他

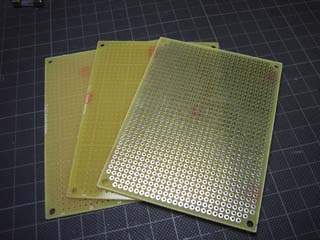

基板は秋月で購入したガラスエポキシです、価格が安く外一杯まで蛇の目があって良いです。

それと最近販売を始めた端子台を買ってみました、あまり分解する物でも無いですが組み立てが楽なのと見栄えがちょっと良いって事で使ってみます。

大きさが2種類あるのですが今のところ小は青色しか無いようです、電源系と信号系で色分けしています。

製作について

電源基板、DAC基板の2枚同サイズの基板を使い2階建構成としました。

電源基板

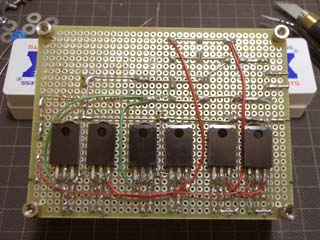

この基板で4系統の電源を作っています。

CS8412のデジタル・アナログ+5V、PCM56のデジタル・アナログ±+5Vです。ここまでする必要有るのかな?と思いつつも参考にさせて頂いた回路通りにしてあります。

整流はブリッジダイオードで千石で買った2Aの物を使用、平滑コンデンサーは低ESRの3300uF/16Vを片側に2本ずつ付けています、おまじないに積層セラミック0.1uFも1本ずつ使用。

基板に6つのレギュレターを並べると放熱器を付けるのが難しいのでケースへ放熱するようにしてみました。

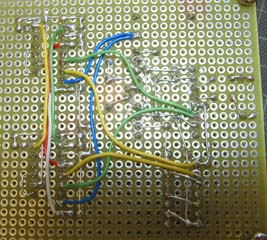

基板にレギュレター固定用のネジ締め穴を開けその穴を避けるように配線したため綺麗な配線とは言えない状態になってしまいましたw

それと右の写真ですがパーツ説明で書いたように-5VのTA790005の配線が間違っています。

そのまま作らないように気をつけてください(^^;;

レギュレターには入出力に発振防止用の積層セラミック0.1uF、出力に100uF/16Vを付けてあります、もう少し大きくしても良いかもしれません。

それと±を扱う電源は電解コンデンサの極性に注意してください、ヘタすると爆発します。

DAC基板

いよいよDAC基板の製作です。

いよいよDAC基板の製作です。部品数もさほど多くなく配線量も少ないので簡単なはずなのですがこれがなかなか曲者ですw 過去に製作に挑戦した時には結局音出しすることが出来ずお蔵入りしていたので今回こそはなんとしても完成させようと気合いを入れて取りかかりました。そこで参考サイトと仕様書を読みつつ右図を作成して半田付けに集中できるようにしてみました。 これは効果的です、画像データーなので水平回転させれば配線面からの図になるので確認しやすいし書いてるうちに配線も大体覚えてしまいます、テスト前にカンペ作ってて覚えてしまうって奴ですねw

ここまで来れば後はパーツの配置決めです、配置も図を書いているうちに有る程度決まってきます。実際に基板へ並べて確認して最終決定、後は半田付けするだけです。

セオリー通り背の低いパーツから取り付けていきます、ソケット、抵抗、コンデンサの順番でしょうか。DAC回りのパスコンは極性に注意してください。CS8412のデジタル電源パスコンは取り付ける良い場所が思いつかなかったのでソケットを加工してチップの下に入れてしまいました。

基板裏面の配線もあまり綺麗では有りませんが一応載せておきます、それとこの写真だとFSYNKの配線が間違っています、ご注意ください(^^;;

パーツレイアウト

ケースはタカチのHEN110620Sを使用しています、以前購入したトランスに合わせてケースを選択しました。

トランスが大きく今回も結構ギリギリ配置です、入出力にトランスの影響が出ないか心配です。 スイッチは背面に配置して有ります、前面はパイロットランプのLEDのみとしました。

ケースの加工、レタリングについてはEasyHPAと同様って事で省略します。

組立

完成

前から見るとただの箱だ...(−−;;

レタリングの文字がもう少し下の方が良かったですね、あとヒューズが2Aとかなってますが500mAでOKでした。