�������A�������ɂ����@�I���q�͐������ŁA���{�̐����Ƃ̋����n�܂�I�i��҂҂̌Z�j

��k�Ђ���Q�T�Ԃ��o�߂����B��k�Ђ̑�Ôg�Ŕ�������������ꌴ�����̂͂��܂���i��ނ̕�����Ƃ������Ă���B�Ƃ���ł��̎��̂ł��邪�A����̓��{�o�ρA���S�ۏ�ʂɏd��Ȋ�@�������炷���ƂɂȂ肻�����B���������Ƃ����ƁA���˔\�������肪�N���[�Y�A�b�v����邪�A���ƒP�ʂōl����ƌo�ρA���S�ۏ�ʂł̖��̕����͂邩�ɑ傫���B�����炱���A�����J�̃X���[�}�C�������̂̑S�e�́A���܂��ɃA�����J�̍��Ƌ@���Ȃ̂ł���B

1986�N�Ƀ`�F���m�u�C���������̂��N���������ƁA3�N��Ƀx�������̕ǂ�����A����2�N��Ƀ\�A����̂������Ƃ��l����ƁA���Ƃ��ƈ������Ă����\�A�o�ςɃ`�F���m�u�C���������̂��Ƃǂ߂��h�����\���������B���ꂾ���d�͂Ƃ����͍̂��ƌo�ς̗v�Ȃ̂��B

����̓��{�̌��q�͐���͕�����ꌴ�����̂ɂ���āA�}�u���[�L��������\���������B�������i�h�̒n���c���͌����ݗ��I�B�����̐V�݂͂��납�A�����錴���̑��݂����Ԃ܂��B�����͊댯�ł���B�����炱���n�k�ɑ���������K�v�Ȃ̂��B�������h�̐l�Ԃ͕�����ꌴ���̎��̂�����ɂ��邪�A����̐k�ЂŖ������������쌴�����X���[����͕̂Ў藎���łȂ��̂��B

��

�w�����A���Õ������Ôg��@����͔��Ɂx

�����{��k�Ђ̔�Q�ł́A�������k�̑����m���݂ɗ��n���铌���d�͂̕�����P�����Ɠ��k�d�͂̏��쌴�������Â����B������P�����������̏Z�����̋�����������������ʂŁA���쌴���ɂ͉�œI��Q�ƂȂ������쒬�������Ƃ��Đg���Ă���B�Q�̌����̖��Â������ꂽ�͕̂�����P�����ł͑z�肳�ꂽ�Ôg�̍�������T�E�U���[�g���������̂ɑ��ď��쌴���͂X�E�P���[�g���ɐݒ肵�����n�̂킸���ȈႢ�������B�k�Ќ�̒�d�͂Ȃ��A���̔��~�����������߁A���쌴���͒Ôg�ʼn�œI��Q�������쒬���̋~���̏ꏊ�ɂȂ����B���q�F���K���@�ň�ʏZ���͋��Ȃ������~�n���ɂ͓���Ȃ����A�l����̔z������J������A�ő�łR�R�O�l�����������̕ʊقƑ̈�قɔ����B�i�Y�o�V���j

������ꌴ���͓��{�̌��q�͐���̊ϓ_����A���쌴�����Q�l�ɂ��蒼���ׂ��ł���B

�d�͂̋����s������A���łɘV�������Ă���Η͔��d�̍ĉғ����n�܂��Ă���B�Η͔��d�͍�����������Ζ����ʂɏ���A���ݖ��ɂȂ��Ă����_���Y�f���ʂɔr�o����B������肩���{�̓d�͋����\�͂�30�N�`40�N�O�ɋt�߂肳����B��ƌo�c�҂͑O�����̎��ƌv����l���邱�Ƃ͂����Ă��A�������̎��ƌv����l���邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��B���{�̌o�c�҂����{�ň��肵���d�͂̋����������Ȃ��Ȃ�A�����ɍŐV���̌����i���������{�l�̐ŋ��Łj�������āA�����ɓ��{�̍Ő�[�̍H����ڐ݁B���{��Ƃ����������_�ɃO���[�o���o�ςɑł��ďo��Ƃ������Ƃ��l���Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B

�u����ł�������ł����H�v�Ƃ����b�ł���B���̂��Ƃ������A����̌������̂̐^�̊�@�Ȃ̂ł���B

�����c���̍��۔�r�i�t�B���s���ݏZ�̓��{�l�j

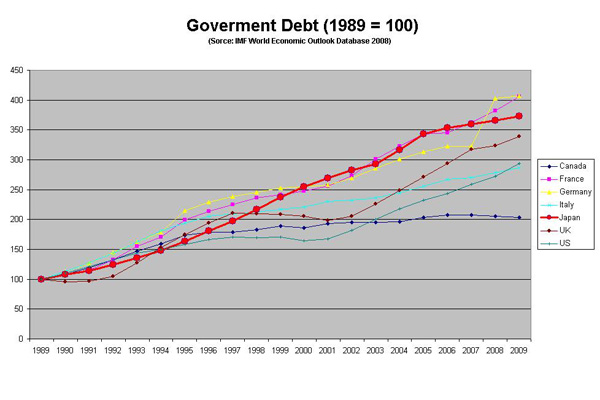

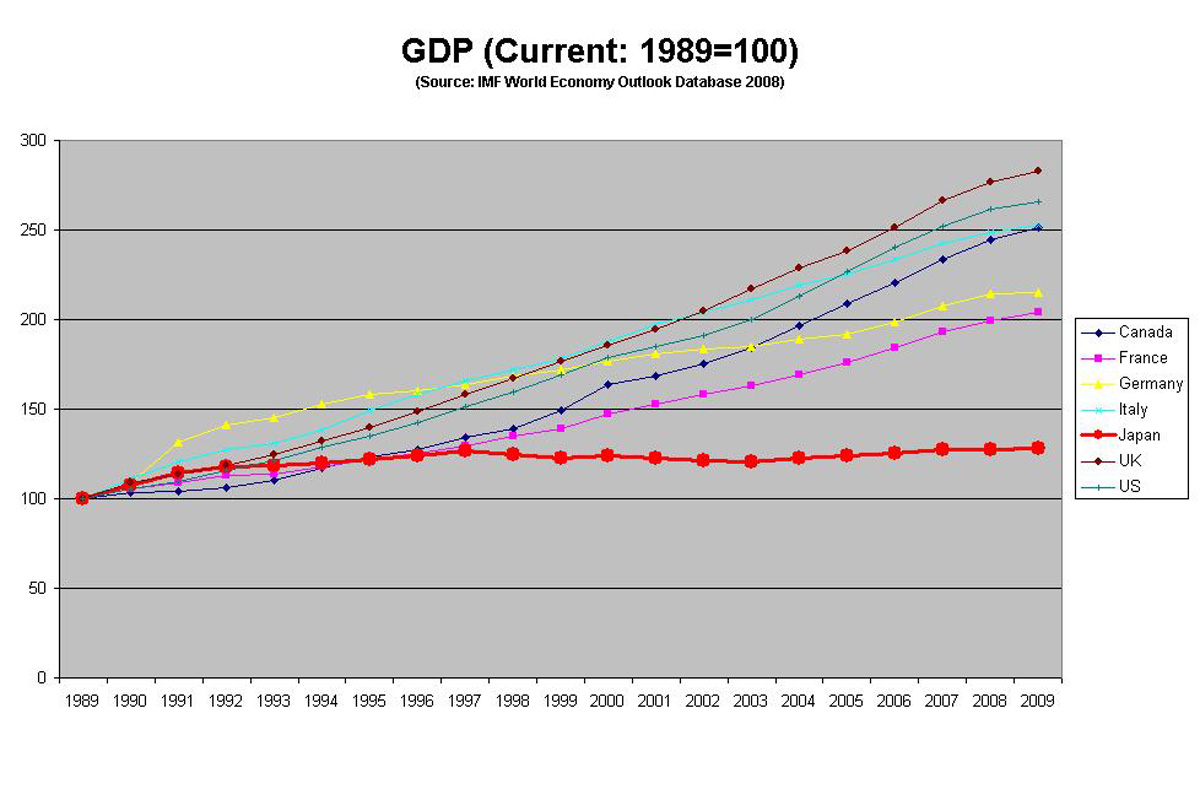

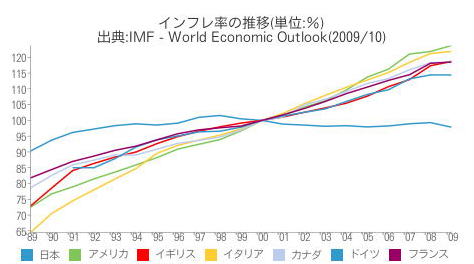

���̐}�͓��{�̍��������������Ƃ��ɂ悭�p������A�����Ȃ̃T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă���O���t�ł���B���{�A�A�����J�A�J�i�_�A�C�^���A�A�h�C�c�A�t�����X�A�C�M���X�̐�i7�J���iG7�j�̍��c���̑�GDP�䗦��\���Ă���B

�����{��Ɠ��{�̃��f�B�A�i�O���M���j

��Ύ��̒����w���y�w�čl�x�ōł���ۂɎc���Ă���̂́A���������̏d�v���̌������邱�ƂȂ���A���{�������u���R�ЊQ�j�ρv�Ɩ��Â��A�嗤�i���B�⒆���j�Ƃ͌���̈Ӌ`���炵�āA�S���قȂ镶���Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă��镔���ł���B��Ύ��͉��B�⒆���Ȃǂ̃��[���V�A�e���̕������A�u�������j�ρv�ƒ�`���Ă���B�������j�ςƂ́A���B�⒆���ł͐��S�N�A���\�N�A���ɂ͐��N���ƂɁu�Z�����F�E���ɂ����K�́v�̑�ʎE�C���������A�X�⌾�ꂪ����ɑΉ����i�����Ă������Ƃ��Ӗ����Ă���B

�Ⴆ�A���B�̓s�s�́A���̑�������������ǂɈ͂܂�Ă���B����ɑ��A���{�́u�鉺���v�Ƃ������t�̒ʂ�A����͂ނ悤�Ɏs�X�n�����W�����B�X�Ɓu�O�v�Ƃ̋��E�́A����قǖ��m�ł͂Ȃ��̂ł���B���B�͈ٖ�����A���ɂ͓�����������L����l�X���A���m�̏W�c�Ƃ��ĉ����A�X�̏Z���͋��͂��Ă���ɑ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���ʁA�X����ǂň͂ނƂƂ��ɁA�Z�������͂��ꂼ�ꂪ�u���m�v�Ƃ��āA�P���҂Ɛ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B���̂��߁A���B�̌��t�͒P���t���[�Y�́u��`�v�����m�ŁA�N��������Ȃ������ł���悤�ɐi�������B�N�������ߕ��̉��߂���������ʁA�X�̏Z�����댯�Ȗڂɉ�\�����炠�����ȏ�A���������Ɋ�Â����W������Ȃ������킯�ł���B

����ɑ��A�u�ٖ����P���Ƌs�E�v�Ƃ������j�������Ȃ����{�ł́A���t���u�e�P��̈Ӗ����`�����L���v�X�^�C���ŁA���R�C�܂܂ɔ��W���Ă������B�ى����`�ꂪ�ɒ[�ɑ����i�p��́uI�v�̓��{���̐��𐔂��ė~�����j��ɁA�P��̈Ӗ�������قnj����ɒ�߂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ǂސl�╷���l�ɂ��A�l�X�ȉ��߂��\�Ȃ̂��B���̌���I�B�����̂ɁA���{�ł͋��낵���قǂɉ����[���A���ՐF�������Ǝ��̕��������W�����̂��B���݂̓��{�������A���E�̗l�X�ȍ��X�ōL��������A�y���܂�Ă���̂́A���̓��{�ꂪ���X�����͂��ɂ߂đ傫���ƍl����B

�������A���́u��`���B���v�ȓ��{��́A��̓_�ō��������������N�����B��ڂ́A�_��@���ȂǁA�u�N�����������߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�����ł����Ă��A�l�ɂ����߂��قȂ��Ă��܂��Ƃ����_�ł���B������A���̍�������@���ł���u���@�v�ł����A���ߘ_�����������Ă��܂����炢�ł���B��ڂ́A��`���B���̂ɁA�Z���Z�[�V���i���ȁu���o���v�̉e�����傫���Ȃ��Ă��܂��_�ł���B���Ƃ��u�����j�]�v�Ƃ������t���T�^�����A�V���̌��o���ȂǂŁA�u���{���{�̍����j�]�A�b�ǂݒi�K�ɁI�v�ȂǂƏ������ƁA���ʂ̐l�͋����邾�낤�B���̍ۂɁu�����j�]�v�̒�`�͉��Ȃ̂��A�u�b�ǂݒi�K�v�Ƃ͋�̓I�ɂǂ�قǂ̊��ԂȂ̂��Ȃǂ́A�ǂސl�͓��ɐ[���͍l���Ȃ��B���ꂼ�ꂪ�u�����j�]�v��u�b�ǂݒi�K�v�Ȃǂ̌��t�������炷��ۂɊ�Â��A�Ӗ�������ɉ��߂��Ă��܂��̂ł���B���ʁA�e�l�������ɂ��ăC���[�W�Ɋ�Â����������d�ˁA��B���Ȃ܂ܗ��z���Ă��܂��B

���f�B�A���Z���Z�[�V���i���Y�������߂�̂́A�m���ɐ��E�I�ȌX�����B�������A���{�̏ꍇ�́A�V����ǂޑw�̊������i���ĂȂǂƔ�ׂāj���X�������Ƃɉ����A���{����L�̞B�����Ƃ�����������B��ۘ_�Ɋ�Â����~�X���[�h���A���ΓI�ɍs���₷�����ɂ���\���������̂ł���B

���A�����J�̓��������e����������J�����Q�P���I�̐V���Ȃ钪���i��҂҂̌Z�j

�A�����J�̓��������e����������T�N�ɂȂ�B���̎����͋߂��Ƃ���ł́u�x�������̕Ǖ���v�u�\�A��́v�ɕC�G���鐢�E�j�̓]���_�ł���B���R�Ȃ��炱�̂T�N�̊Ԃɗl�X�Ȑ��ƁA���҂ɂ�錟���s���Ă����B�����͂ЂƂ�҂҂̌Z��������Đ��Ƃɂ͂Ȃ����_�ł��̎�����傢�Ɍ����Ă݂����B

�܂����̎��������O�ɁA�l�ނ̗L�j�ȗ������Ƒ����Ă����u�푈�v�ɂ��Č��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B����͉����ƌ����Ɛl�Ԃ�����Ɛ푈��������悤�ɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃ��B�Q�P���I�ɓ����Ă�������ς�炸���E�̊e�n�Ő푈�������Ă���B����������͐푈�ƌ��������A�����ƌ`�e���������������悤�ȏ��K�͂Ȃ��̂���ł���B���Ă̑�ꎟ�A����E���̂悤�ȃX�P�[���̑傫�Ȑ푈�͂߂����茸�����B�����炭���̂悤�Ȑ푈�̓x�g�i���푈�����肪�Ō�ł͂Ȃ����낤���B

���{���푈�����Ȃ��Ȃ��ĂU�O�N�ɂȂ�B���[���b�p���ߔN�ł̓��[�S�X���r�A�̖������������������炢�ŁA�������ĕ����ł���B���t�����X�ƃC�M���X�̊ԂŐ푈�ɂȂ邾�낤���B���h�C�c�R���|�[�����h�ɐN�U���邾�낤���B���Ă͓�����O�̂悤�ɍs���Ă������̂悤�Ȑ푈���A���݂ł́A�قƂ�NjN����\�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�P�X�X�O�N�O��Ƀ\�A�A�����ŋN�������v���������v���ł������B���[�}�j�A�Ń`���E�V�F�X�N�哝�̂��E���ꂽ���炢�Ȃ��̂ł���B�푈��D���̃A�����J������Ɛ푈�����ɂ����Ȃ��Ă��Ă���B�푈���������āA�������ɑ�ʂ̎��҂��o��A�哝�̂̎x�������}�����āA�����I���S�͂������Ă��܂����炾�B

���푈��M�S�ɂ���Ă��鍑�́A���E�̌x�@�����F����A�����J�Ƃ��̎q���ł���C�X���G���A�����Ċe�X�̌�i�����炢�Ȃ��̂ł���B���̂����A�����J�͔��������߂āA���u����ɂ�郍�{�b�g��ɐ芷���悤�Ƃ��Ă���B����قǐ��E���܂��ɂ����Đ푈�����A�l���E���܂����Ă����l�ނ��Ȃ������ɂȂ��Đ푈��������悤�ɂȂ��Ă����̂��낤���B

�ЂƂ����������サ�āA�R�j�i�����A�����A�댯�j�Ȃ��Ƃ���肽����Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ����̂�����B�P�O�N�ȏ�O�ɓ��{�̎�҂��R�j�d������肽����Ȃ��Ȃ������Ƃ���莋���ꂽ���A���̌X���͓��{�Ɍ��炸���E�I�Ȃ��̂ł���B������x���������������A����ǂ����Ƃ͂�肽���Ȃ��B�y���������B���ɐ푈�Ȃ͂R�j�̍ł�������́B�N���D���D��ł�肽���Ȃ��i�R���}�j�A�͂̂����j�B��قǂ̃n���O���[���_���Ȃ��Ɩ��܂�Ȃ��B�A�����J�̊C�������n�����K�w�̏o�g�҂��肾�Ƃ����B

�����ЂƂ��푈���f���ɂ���ċL�^�����悤�ɂȂ������Ƃ��傫���B�̂͐푈�̌��̂Ȃ��l�Ԃ��푈��m��ɂ͌��`�������Ȃ������B���R����́u�p�Y�k�v�u���E�`�v�ƂȂ��Č���A�������ꂽ�푈���C���v�b�g���ꑱ���Ă����̂ł���B�������Q�O���I�ɓ���Ɖf���Z�p�����B���Ă���̂܂܂̐푈���L�^����邱�ƂɂȂ����B���R�푈��̌����������Ƃ̂Ȃ��l�Ԃ��A�푈�̎��Ԃ��ǂ��������̂��A����̂܂܂�m�邱�Ƃ��ł���B��������Đ푈����肽���Ɩڂ��M��������l�͏����i�R���}�j�A�����j���낤�B

�l�ނ������ԑ����Ă����푈���A���������̍�����i���𒆐S�ɏk���X���ɂ���B����͎����ł���B�Ȃ��������������̒��ŋN�������A�����J�̓��������e�������͂��������ǂ������ʒu�Â��ɂȂ�̂ł��낤���B���x�͎��_�������ƕς��Ď�����S���u�x�@�v�ɂ��čl���Ă݂����B

�A�����J�̓��������e���������N���������ƁA���炭���āA���{�ł͖k���N�ɂ��f�v����������݂ɂȂ����B�������{�̗��j�I�]���_�Ƃ��āu���{�̂X�P�P�v�ƌĂԐl������B���������̖�肪���o���ĂS�N���Ȃ�̂ɂ��܂��ɉ������Ă��Ȃ��B�Ȃ����낤�B���̂��Ƃ��݂ȕs�v�c�Ɏv��Ȃ��̂��낤���B������҂҂̌Z���k���N�Ɠ����悤�Ȕƍ߂�Ƃ��ǂ��Ȃ邩�B������f�v���A���O�֘A�ꋎ��A�U�D�����A����𖧔�����B�����炭���ꂼ�ꂪ�d��ƍ߂ł��邱�Ƃ���x�@�ɕ߂܂��Ď��Y�ɂȂ�͂��ł���B

�������k���N�̝f�v�����ŁA�N�����߂܂�����A���Y�ɂȂ����Ƃ����b�������Ƃ��Ȃ��B���₻��ǂ��납��Q�҂̐����⎖���̑S�e����킩��Ȃ��̂ł���B�����̎����ł���Ȃ��Ƃ͂��蓾�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�P�P�O�Ԃ���Όx�@�����āA�����̉����ɂ������Ă���邩��ł���B���������ꂪ�ЂƂ��э����̂Ȃ��O�������ގ����ɂȂ�ƁA�����̌x�@�ł͑Ή�������Ȃ��B�ł͂ǂ���������̂��B���͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B�Ȃ��Ȃ����{�̍����ɂ͌x�@�����Ă��A���E�ɂ͌x�@�����Ȃ�����ł���B�P�P�O�Ԃ��Ă��N�����Ă���Ȃ��B����P�P�O�Ԃ���Ȃ��̂ł���B

���E�ɂ͈ꉞ���A�Ƃ����g�D������B�����ڂ͐��E�̕��a�����x�@�̂悤�Ɍ����邪���Ԃ͈Ⴄ�B�Ȃ��Ȃ牽�̗͂��Ȃ�����ł���B�x�@�̖�����S���Ȃ狭���͂����\�͂��s�����B���{�̌x�@�ł��A�Ɛl�ɑ��Čx�_���ӂ邢�A����������A�����ƂȂ����甭�C����B����������Ȃ��Ƃ̂ł���g�D�͐��E�ɂ͂Ȃ��B���̏؋��ɝf�v�����̎�d�҂ł�������������܂��ɑߕ߂���Ă��Ȃ��B���A�͋����͂�Ȃ����悾���̑g�D�ł���B���A�Ƃ͕ʂɃA�����J�����E�x�@�݂����Ȃ��Ƃ�����Ă��邪�A����͎����̗��Q�����œ����Ă���̂ŁA����x�@�Ƃ͌ĂׂȂ��B�����Č����Ȃ��\�͒c�ł���B���{�̍����ɗႦ��A���{�̎������R���g���d���Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B

�������A�����͌��������E�̕��a�����x�@�����낻��K�v�ɂȂ��Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃɂ݂ȋC�Â��n�߂Ă���B������������낤�Ǝv���Ƃ��ꂪ�Ȃ��Ȃ�����B�Ȃ��Ȃ����E�e���̗��Q����v���Ȃ������ł���B�Ⴆ�Β����ɃC�X���G���Ƃ������\�҂�����B�����𗐂��Ď��͂ɑ�ςȖ��f�������Ă���B�������e���ł���A�����J�͎q���̃C�X���G������ʈ������āA�\�͍s�ׂ���C���Ă���B�A���u�͂���ɑ��Ė\�͂ʼn��V����B���[���b�p�A���V�A�͗��҂Ƃ͋�����u���Ă����������������������ߓ��낤�Ƃ���B����ł͌����̗��v�����x�@�Ȃǂł������Ȃ��̂ł���B

���E�x�@�����낤�Ǝv�����琢�E�̗��Q����v���Ȃ��Ƒʖڂ��B��Ԏ����葁���̂́A�n���ɉF���l���U�߂Ă��邱�Ƃ��B����Ȃ琢�E�̗��Q����v���邵�A�c�����ł���B�������n���ɉF���l���U�߂Ă��邱�Ƃ͂����������肦�Ȃ��B�ł͂ǂ�����������낤���B

���{�����Ă͌���̐��E�̂悤�ɍ����o���o���������B�����č����m�Ő푈���J��Ԃ��Ă����B�퍑���オ���̂����Ⴞ�B���ꂪ�����ȍ~���ꂳ��A�x�@���a�����A���E�Ɋ����镽�a�ȍ��ɂȂ����B���̂悤�ȓ��{�̉ߒ��߂A���E�ɂ��x�@�����܂�A���E���a����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�ł͂Ȃ��o���o�����������{������ł����̂ł��낤���B��������ĂɐN������邩������Ȃ��Ƃ�����@������������ł���B

���ĂƂ����G�����āA���߂ē��{�͍���ł����A�x�@���ł����A���a�ɂȂ����B�Ȃ�ΐ��E���l�ދ��ʂ̓G�����K�v������B����͒N���ǂ����B�F���l�͗��Ȃ��B�~���[�^���g������Ȃ��B����҂Ă�B�����e���ɂ���āA���̍߂��Ȃ��l�X��吨�E���܂������q��Ȃ炴��ُ�ȏW�c������B�e�����X�g�B�������e�����X�g���I�e�����X�g��l�ދ��ʂ̓G�Ƃ��āA����X�P�[�v�S�[�h�ɂ��āA���E�ꂵ�A���E�x�@������A���E���a���������邩������Ȃ��B���ۂ����l���ē����Ă���l�Ԃ�����B

�����Ő�́u�l�Ԃ��푈��������悤�ɂȂ��Ă��Ă���v���Ƃƌ��т��Ă��Ă���B���E�x�@���������Ȃ�����A���E�͖\�͂��x�z���閳�@�n�тł���B����ȏ��Őg�̈��S����낤�Ǝv������A�����̐g�͎����Ŏ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���Ȃ킿���h�ł���B���ݓ��{�ł����h���������肵�悤�Ƃ����C�^�����܂��Ă��Ă���̂́A�������������������邽�߂��B�����������̐g�������Ŏ��ɂ͂R�j�i�����A�����A�댯�j�ł���푈�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B����͂��������B�����ō��h�����Ȃ��Ă��g�̈��S���ۏႳ���u���E�x�@�v�̑Җ]�ɂȂ���킯���B

�A�����J�̓��������e�����������E�j�̓]���_�ƂȂ����B����́A�ЂƂɂ��l�ޗL�j�ȗ����߂Đl�ދ��ʂ̓G�����ꂽ���Ƃł���A�����ЂƂ��l�ޗL�j�ȗ������s�\�Ƃ���Ă������E�x�@�a���̕z�����������Ƃ���ɂ���ƒf���ł���B

���u�P�T�O�l�v�����傤�ǂ����i�ēc�����j

���Ȃ��̌g�тɂ́A���l�̓d�b�ԍ����o�^����Ă��邾�낤���B����̊���v�������ׂ邱�Ƃ��ł��āA���ꂩ����d�b��������W���A�Ǝv����l�̐��́A�P�O�O�`�Q�O�O�l���炢���ƌ����Ă���B

�p���̐l�ފw�҂q�E�_���o�[�́A�l�X�ȋ����́A�R���A��ƁA�@���g�D�Ȃǂ̏W�c�̑傫���ׂ��B���̌��ʁA�ړI�����L���A�S��ʂ킹�Ȃ����̂ƂȂ��Ċ������郆�j�b�g�i�R���̒����A��Ƃ̋@�\�P�ʁA�P����̐M�k���Ȃǁj�̋K�͂́A�قƂ�ǂP�O�O�`�Q�O�O�l�͈̔͂ŁA���̕��ς͂P�T�O�l�������B�R���́A�݂��ɖ���a���������ɂ̉^�������̂����A���j���Ȃ��s���P�ʂł��钆���̋K�͂͗m�̓����A������ĂP�T�O�l�قǂ������B�Ñネ�[�}�R�̕��������͂P�Q�O�`�P�R�O�l�B��Q����펞�̊e���R���A�P�R�O�`�Q�Q�O�l�ƂقƂ�Ǖς���Ă��Ȃ������B���̌��ʁA�_���o�[�́A�@�\�W�c�̈ێ��ɂ̓����o�[�Ԃ̒��ړI�A�l�I�Ȃ��肪�s���ŁA���̍œK�K�͂��u�P�T�O�l�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl�����B���̐����ɂ́A�ǂ�ȈӖ����B��Ă���̂��낤�B

�`���p���W�[��S�����A�l�ԂȂǂ̗쒷�ނł́A�]�i��]�V�玿�j�̑傫���ƁA���������𑗂�Q��̑傫���̊Ԃɔ��W�����邱�Ƃ��킩���Ă���B�l�Ԃ̔]���琄�肳���Љ�W�c�̋K�͂��Z�肷��ƁA��͂�P�T�O�l�ƂȂ�B�l�Ԃ͔]�����剻�����邱�ƂŌ�����l�����A������g�����Ȃ��A���G�Ȑl�ԊW�������ł���悤�ɐi�����Ă����B�l�Ԃ̔]�́A�P�T�O�l���炢�̏W�c�ŕ�炷�̂ɍœK�����Ă���Ƃ������Ƃ��ł���B�l�Ԃ͑���̐S�̒���ǂݎ��A�l�ԊW��ǍD�ɒz�����ƐS���ӂ��Љ�I�������B�l�Ԃ��R�l����ꍇ�̊W�́A�`�Ƃa�A�`�Ƃb�A�a�Ƃb�̎O�ƒP�������A�R�O�l�̏W�c�ł͂S�R�T�̑��p�W�ɂȂ�B�K�͂͂P�O�{�����A�W�͂P�T�O�{�ɂȂ�B���ꂪ�P�T�O�l�̏W�c�ɂȂ�ƁA�W�͂P���P�P�V�T�ʂ�B�l�Ԃ͂��̕��G�ȊW�ɔz�����Ȃ���A�����������ێ����Ă����\�͂�����Ă���̂��B

�u�P�T�O�l�v�Ƃ��������́A����ɋ����ׂ��Ƃ���ɂ�����o���B

����U�U���܂ő������l�ނ����A���ڂ̑c��ƂȂ����W�c�͖�P�T�O�l���������Ƃ��A�ŐV�̈�`�q��͂ł킩�����̂��B��V���N�O�ɃA�t���J���o�������ȏW�c�́A���m�̊��ɓK�����A���E�̋��X�܂Ő��͂��L���Ă������B���̑c��W�c�����\�l�̏�������������A���������R�Ƃ����~�L�T�[�ɂ���Ԃ���A���ł��Ă������낤�B�Q�O�O�l��葽��������A�h���R�����N�����ĕ��A���|��őS�ł��Ă�����������Ȃ��B�������̑c��́A�▭�̃X�^�[�g������̂������B

���u���w�҂̖��_�_�v�]�i�����L��j

���钘���ȃA�����J�̉Ȋw�҂��������r�e�����Ɏ��̂悤�Ȗ��V�[��������B�R�D�P�S�E�E�E�Ɖ~�������Ɍv�Z���Ă����ƁA���鎞�_�łP�ƂO�����o�����Ȃ��Ȃ�ӏ�������B�R���s���[�^�[���͂����o������́A�f�B�X�v���[��ɂP�ƂO�@�I�ɕ��ׂĂ����B�ڂ��蒭�߂Ă�����l���̊�͓ˑR�A�B�t���ɂȂ����B��ʏ�̂P��w�i�ɁA�O�����o�����}�`�������т����������炾�B����͐��m�ɉ~�̌`�����Ă����E�E�E�B

���̏�ʂ��Ӑ}������͖̂��炩���B���R�̒��ɐ_�͎���̑��݂��������b�Z�[�W�𖧂��Ɏd�g��ł���B�ނقǂ̉Ȋw�҂ł����Ă��A��������͂ւ̃i�C�[�u�Ȑڋ߂����邱�Ƃ�m��A���͋����߂����B������ւ��Ă����Ȋw�҂ł͂Ȃ��̂��B���̓_�A�{���̒��҂͂��������U�f�����₷��p�����I�n�������Ă���B

���̐��E�́A�P�Ȃ���R���琶�܂ꂽ�ɂ��Ă͂��܂�ɕ��G�Ŋ������B����͉��炩�̑�����̂Ȃ���킴�Ƃ��邵���Ȃ��B�䂦�ɑ����傽��_�͑��݂���B���̘_���͐��������낤���H�����͔ۂł���B

�X���P�P���͂P�N�̑�Q�T�S���ڂł���B�Q�A�T�A�S�̘a�͂P�P�ƂȂ�A�X�A�P�A�P�̘a���P�P�B�X���P�P���ȍ~�̂P�N�̎c������͂P�P�P���B�|�����E�f�ՃZ���^�[�r���̂Q���͂P�P�Ɍ����A�Փ˂����ŏ��̗��q�@�͂P�P�ւ������B�e���Ɋ֘A����New York City, Afghanistan, The Pentagon�̂R��͂��ׂĂP�P�����B���̓��M���ׂ������ɂ͉����Ӗ�������̂��낤���H�����͔ۂł���B

�P�Ȃ���R�ɓ��ʂȈӖ���t�^�������B����͎������̔]�̐����ł���B�i���̉ߒ��Ŋl�������D�ꂽ�p�^�[�����o�\�͂́A�����Ɏ������̑������������F���̊��v�ɂ��Ȃ肤��B

���u�c�m�`�ł��ǂ���{�l�P�O���N�̗��v�]�i�����L��j

���悻�P�O���N�O�A�A�t���J�̓��A�ł��̏����͐��܂�A�����u�ĂĎʖ{�����ꂽ�B�ʖ{�͂悻�̓y�n�։^��A�s����X�ŕʂ̎ʖ{�����܂ꂽ�B�ʖ{�͑S���E�ɎU����č��Ɏ���B�ʖ{�Ǝʖ{���ׂ��ׂ̍��ȍ��قׂ�ƁA�ʖ{�̌n�����������A����炪���ǂ̎}���番���̂����킩��B

���������Ŏʖ{�Ƃ����Ă���̂́A�j���^���x���F���̂��Ƃł���B��n�Ŏp�����~�g�R���h���A�̉�͂́A�l�ނ��ׂĂ̑c�悪�A�t���J�Ő��܂ꂽ�ЂƂ�̃C�u�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B����A�x���F�̂̑��^��͂́A���̌�̐l�ނ̋O�Ղ�N�₩�ɏƂ炵�������B����܂ł̏펯�͂��Ƃ��Ƃ��h��ς���ꂽ�B

�C�u�̎q�������́A�O��ɂ킽���ďo�A�t���J���ʂ����A���[���b�p�A�C���h�A�A�W�A�A�����Ėk�āA��Ăւƈړ������B���̓r��A������̂����͂����ɗ��܂�A������̂����͂���ɐi�B�ォ�痈�����̂����Ƃ̊Ԃ��y�����������B�A�t���J�ɗ��܂������̂������܂߁A���݁A�l�ނ̂x���F�̂̎ʖ{�́A�P�W�̃^�C�v�ɕ��ނ����B���E�̊e�n�悲�Ƃɑ��^��͂�����ƁA���̂����ǂ̌n�����D�����ɂ���āA�o�A�t���J����ڂ̂ǂ̎}�̎q��������������B�����锒�F�l��A�L�F�l��Ƃ��������ނ͌���I�Ȍ��ł���A���̓����̑��l�������ɈӖ�������B

�����Ƃ������[���͓̂��{�l�̉�͂ł���B�c�m�`���猩��ƁA�o�A�t���J���ʂ������O�̌n�������ꗬ��ĕ������ƁA������x�������������ʂȏꏊ�Ƃ��ē��{�������B���{�������u�l��v�̂�ڂȂ̂��B

���݂�Ȓ��̂����`�퍑����̈㏑�����i�n�ӒB���j

�u����̒��Ɍ����v�u���̋����������v�E�E�E�B����ȕ\���������悤�ɁA���{�l�͌×��A�a�Ȃǂ������N�������̎p��z�����Ă����B�����̒��̃J���[�C���X�g�Ƒގ��@�Ȃǂ��L�����퍑����̌È㏑�w�j�����x���߂��A�����o�ł����B

�P�U���I���A�����{��؎s�t�߂ɏZ��ł����j�̍��V���J�c�A��،��s���҂��������ŁA�c�Q�S�Z���`�A���Q�P�Z���`�A��P�S�O�y�[�W�B�ޗ�̂Ȃ���ŁA��Îj�̎����Ƃ��Ă��M�d�����A�ߔN�܂ő��݂��m��ꂸ�A�Q�O�O�R�N�ɌÏ��s��Ŕ�������A�ȍ~��������̎�œlj����i�߂�ꂽ�B�����A����ƐM�����Ă����U�R��ނ̒��ɂ��āA�C���X�g��Y���A�֘A�̕a�A���̎��Ö@���q�ׂĂ���B

�������荘���N�����Ƃ������́A�����̃g���{�̂悤�Ȏp�ŁA���đ̂ɐN�����A�w���Ɋ����t���ĂƂ��Ŏh���A�Ƃ���B�Ñ��Ȃǂp����Ύ���Ə����Ă���B�u�x�ρv�Ƃ������́A�l�ʂ��t���������ȉ_�̌`�����A���̒��Ŕ�剻���ċC����J�T�ɂ���B�j�������Ƃ����B���̂ق��A������݂̌����ƂȂ邫�Ⴍ�`�̒��⍂�M���o������Ԃ��w�r�̂悤�Ȓ����o�Ă���B

�����́A�퍑���̐l�X�̑z���͂ƁA�����̂ɂɂ����̃C���[�W�Ȃǂ��d�Ȃ荇���A���ݏo���ꂽ�ƍl������B�������́u���̎d�ƂƂ��āA�a�̏�Ԃ���̓I�ɂ��݁A���Â������Ƃ��킩��B�����`���̐j���ÂȂǂ��A�ߐ����{�œƎ��̔��W�𐋂������A����͂��̌����ɂ�����v�Ɛ�������B

���̏����Ɍ���Ă��銴���́A�����\�h�|�X�^�[�Ŏ����ӂ��������`����錻����{�ɂ��ʂ��镔�������肻�����B

�����̐��ݗ́i�ЎR�P���j

�M�҂����挧�m���߂Ă������A���悩��������Ă��ĂȂ�Ƃ������䂭�A���ɂ͂��炾�����o���邱�Ƃ����������B

���͂Ȃ�Ƃ����Ă������{�̒��S�ł���B�R�A�Ɍ��炸�k���ł��l���ł����������A�_�Y���̍ő�̎s��͑��ł���B�܂��A�ό��q�̑�������������ł͂Ȃ��A�����͂��߂Ƃ�����������ł���B�����̒n��̐l�����͏�ɑ��ɊS�������A���̓����ɒ��ӂ��Ă���B

�Ƃ��낪�A���̊S�⒍�ӂ͈���ʍs�ł����Ȃ��B���ɁA���̐����E�s���Ɍg���l�����̎��Ӓn��ɑ���S�͋ɒ[�ɒႢ�B���̂��Ƃ́A�����̒n��ɂƂ��ĐȂ����Ƃł͂��邪�A����ȏ�ɑ��ɂƂ��Ă����ɂ��������Ȃ��B���̊S�̔������A��㎩�g�̐��ݔ\�͂������E���Ă��邩��ł���B

�Ⴆ�A��ʑ̌n�𓌋����Ɣ�r����Ƒ��̃E�C�[�N�|�C���g���悭�����ł���B�������͓����𒆐S�ɍ������H���l�ʔ��B���Ă���B�S�ē������N�_�ɁA�����̊S�ɏ]���Đ�������Ă���B

������͂ǂ����B�Ⴆ�A���挧�̌������ݓs�s�ł�������s���獂�����H�Œ��ڑ��֍s�����Ƃ͂ł��Ȃ��B���ݒ���s���畺�Ɍ��̍��p�܂ł̋�Ԃ��H�����ł���B���N�O�̍������H�̌������̍ہA���̍H�����r����߂ɂȂ�\�������������߁A���{����s�ɗ͓Y���𗊂��Ƃ�����B�������A�c�ɂ̍������H�ɂ͖w�NJS�������Ȃ��悤�������B���̓��H�̖ړI���u���ɏ����ł��������B���邱�Ɓv�ɂ���A���̌�w�n�������I�Ɋg�傷�邱�ƂɂȂ���ɂ�������炸�A�ł���B

���̊S�����̋����ɏI�n����̂ł���A���F���̗͂͒m��Ă���B���{�ɂ��Ă����s�ɂ��Ă������Ȗʐςł����Ȃ����炾�B�����s�����ł����Ώ����Ȏ����̂ł��邪�A�֓��ߌ��͂��Ƃ�蓌�k�A���C�A�M�z�Ȃǎ��ӂ̍L��ȋ��Ƃ��̐l���������t���A���������́u�h�{�v�ɂ��Ĕ삦�����Ă���B���ɂȂ��炦��Γ��R�R�A��k���A�l�����u�h�{���v�����A���͖��������̒n�����������Ɏ����Ă��Ȃ��B

�����ߋE���̎����̂Ƃ͒���I�ɉ���J���ȂǁA�A�g����낤�Ƃ��Ă���B�������A�T�炩�猩�Ă���ƁA���̒��ő�オ�g�b�v���[�_�[�Ƃ��ĐU�镑���Ă���悤�ɂ͂ƂĂ������Ȃ��B�ނ���A�_�˂⋞�s�Ƃ̍j�����⌡���̕����ڂɂ��悤���B

���͂��̓_�ł��A�g�̘g�g�݂��g�債�������������낤�B�����Łu�����ߐ���v����ɐ����A�ߗב�s�s�Ƃ̊Ԃɔg���𗧂Ă邱�ƂɂȂ邩�犸���Ď����o���܂��B�����A�傫�����قǒ��S�Ɍ������d�͂��傫���Ȃ�̂Ɠ����悤�ɁA��オ�S�ƘA�g�̑Ώۂ��g�傷��A���ꂾ�����Ɍ������G�l���M�[�͑�������B

�Ƃ�����A���͎��牟���E���Ă�����ݔ\�͂����܂�ɂ������B����͎���̍L�����[�_�[�V�b�v�����Ă��炢�����B

���o�y�����u�̍��v����킩��A�q�g�̐i���i���{�����j

�ꕶ����P�U�O�Z���`�A�퐶����P�U�R�Z���`�A�]�ˎ���P�T�T�Z���`�A����̂P�V�P�V�O�E�X�Z���`�B

�]�ˎ���ȑO�̎���ʂ̒j�����ϐg���́A�퐶���ゾ�����ʂ��č����B���̗��R�𐼖{�����̌������ɂ����ƕ����퐶�̍������������Ă����B�ꕶ����̉ƒ{�͌��������������A�퐶����ɂȂ��āA���c�̈��ƂƂ��ɏ��߂ē��嗤�������Ă����B�L�x�Ȃ���ς�����ێ�ł���悤�ɂȂ�A���{�l�̕��ϐg��������ƐL�т��B

�������A�ޗǎ���̂W���I�ɂȂ��āA�E�������߂镧����Ă��M���������V�c�̖��߂ŁA�͖�ɕ����ꂽ�B�ȍ~�A���{�l�̐H�삩��A�Ȃǂ̏b�����j���[�������Ă������B����ɔ����A���{�l�̔w�͍ĂђႭ�Ȃ����B���쐶�����ăC�m�V�V�ւƖ߂��Ă����P�Q�O�O�N�B���{�l�͂悤�₭�퐶����̐g����ǂ��������̂��B

���͂Q�O�N�قǑO�܂ŁA�퐶����̈�Ղ���o�y�����̍��͖쐶�̃C�m�V�V���ƍl�����Ă����B�@�������A�ꌩ����ƌ���̃C�m�V�V�Ɏ��Ă��邩�炾�B�������A�ꕶ�l���l���Ƃ����C�m�V�V�ƃV�J�̔䗦�͔��X�Ȃ̂ɁA�퐶����ɂ̓C�m�V�V���W�Q�ƁA���|�I�ɑ����Ȃ�B���{�����́A���̕s���R���ɒ��ڂ����B

�ƃC�m�V�V����ʂ���|�C���g�́A�㓪�����ۂ��_�≺�����̍��̌����ȂǁB�������A���̍��͔������B���ɂ߂�ڂ�{�����߁A�R�N�ԁA�C�m�V�V��̋Ǝ҂̂��Ƃɒʂ��l�߂��B�������ĂP�X�W�X�N�A�啪�s�̉��S�K�c��Ղŏo�y�����O�̃C�m�V�V�Ƃ݂��铪���͂��A�ł���Ǝ��ʂ��邱�Ƃɐ��������B�퐶����ɓ͂��Ȃ������Ƃ�������������ꂽ�̂��B���\��͊Ӓ�˗����������A�ƒ{�����ꂽ���S���ɐZ�����Ă������Ԃ������яオ�����B

����A�����Ȃ��Ȃ�����̓��{�ɂ��Ă͂��������ł���B�]�ˎ���̊G�ɂ�����{�l�݂͂ȏ���ŏo�����ł���B���������������ς��������܂�H�ׂȂ��Ȃ������ƂŁA��ƃA�S���������Ȃ�A�����o�Ă��������Ȃ̂ł���B�����邩�A���Ȃ����ŁA�l�Ԃ̊�̌`�܂ł��ς���Ă��܂��B��������������j�ւ����ɉe����^���Ă����̂���T�������l�Êw�Ȃ�ł͂̋����[�����_���B

���e���r�ԑg�Ɛ��Ɓi�_���B���j

���e���r�́u���@�I���邠��厖�T�U�v�ɂ��u�[���_�C�G�b�g�����v���_�@�ɁA�e���r�Ƃ������f�B�A�̂�����ɑ���c�_������ɂȂ����B�����ł͔ԑg�������芪���l�X�Ȗ�肪�w�E����Ă���B�����A����ɋ��͂��Ă����u���Ɓv�̂��Ƃ��A�Y���ׂ��ł͂Ȃ��B������ς���A���ꂱ�������̖{����������Ȃ����炾�B

���{�w�p��c�́A�ߔN�̉Ȋw�҂̕s���s�ב������āA��N�u�Ȋw�҂̍s���K�́v�����肵���B����̖��ɑ��Ă��A�e���r�ԑg�ɂ�����u�����v���Ȋw�̊����̈�ƂƂ炦�A�Ȋw�҂̗ϗ��I�K�͂����炷�ׂ��Ƃ̉�k�b���o�����B����͕\�ʏ�́A�Ȋw�̐E�\�W�c���烁�f�B�A�ւ̃��b�Z�[�W�ł���B�����A���̎�̔ԑg���Ȋw�҂��t�Ȃǂ��u���Ɓv�̋��͂̏�ɐ������Ă������Ƃ��l����ƁA���f�B�A�ɓo�ꂷ����Ƃւ́u���ӊ��N�v�̈Ӗ�������͂����B���Ȃ��Ƃ��A�e���r�ԑg�ɂ����āu���Ɓv�Ƃ��ăR�����g���邱�ƂɁA���̎Љ�I�ӔC���͎̂��ɓ��R���B������Ƃ����Đ��Ƃ��u�N�q�A�낤���ɋߊ�炸�v�I�ȑԓx����邱�Ƃ́A���̉����ɂȂ���Ȃ��B����͌��ʓI�ɓK�łȂ��u���Ɓv�̓o����������ƂɂȂ邩�炾�B

�����Ŏw�E�������̂́A������l�I���v�̒Nj���_���悤�ȁu�C���`�L���Ɓv�̂��Ƃ����ł͂Ȃ��B�������ӂ��Ȃ��ꍇ�ł��A���ƂȂ肤��B����͂Ȃ����B

����́A������w�p�̐�啪�����������A�^�����ȁu���Ɓv�ł����Ă��A�������삪�قȂ�Ƌ}���ɗ���������ɂȂ�Ƃ������ۂ��N�����Ă���B������u�^�R�c�{���v�̖�肾�B����ŁA���f�B�A���K�Ȑ��Ƃ�T���ɂ��A���Ԃƒm�����K�v���B�������A��\�Z�Ŏ����������ɒǂ��鐻�쌻��ł́A���̂悤�ȗ]�T�͏��Ȃ����낤�B�����ƌ����A�t���I�����A���̐�含�̔����ȍ��ق́A���Y����̐��ƂłȂ��Ɩ{���͕�����Ȃ��̂��B

���̌��ʁA�u���Ƃ̎g���v����������B���f�B�A�ɓo�ꂷ��l���̐������́A���f�B�A�ւ̘I�o�x���̂��̂ŒS�ۂ�����Ƃ����A�z�_�@�Ɋׂ�̂��B�����K�Ȑ��Ƃ��A����̎������u���P�v�Ƀ��f�B�A�Ƌ��������悤�ɂȂ�A���̌X���͍X�ɉ�������A���݂��lj݂��쒀���Ă��܂����낤�B

���j�̃R���N�V�����A���̃R���N�V�����i�|�F�����Y�j

���ԓI�ɂ��u�R���N�^�[�v�Ƃ����ƁA��͂�u�j�������́v�̃C���[�W�������̂ł͂Ȃ����낤���B�m���ɐl���̂��ׂĂ�q����悤�ȁA�C�����̓������R���N�V������z���̂͒j���������B�ł́A���ɃR���N�^�[�͂��Ȃ��̂��B����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���C�ɓ���̏������W�߂���A�����m�����W�߂���A�f�G�ȃe�B�[�J�b�v��k�C�O���~���W�߂Ă��鏗���͌����ɑ����ł͂Ȃ����B�Â���ŋ��k�����A�V�O�N��O���̃A�C�h�����D����������F�I�̓X�k�[�s�[�̑�t�@���ŁA�L�����N�^�[�O�b�Y����t�ɏW�߂Ă������A�����O�q�͂S�O�N���̃p���_�E�t���[�N�ł���A�p���_�̂ʂ�����݂�p���_�G�̓������������W�߂Ă���Ƃ����B��ʓI�ɒj���͌Ö{��\�t�r���b�A�G���t�B�M���A�͏W�߂Ă��A�m����f�G�ȃe�B�[�J�b�v���W�߂�l�͏��Ȃ��B�܂����̒m�����ł͊F�����B�������R���N�V�����Ƃ��čD�ޕ���ƒj�����D�ޕ���ɂ́A�W�������̈Ⴂ������̂͊m���ł���B

���������������̂́A�u�W�߂�Ώہv�̍��قɂ��Ăł͂Ȃ��B�ǂ��炩�Ƃ����u�W�߂�s�ׁv���̂��́A���̍s���p�^�[���ɂ����A�j�Ə��ɂ͗e�Ղɒʂ������ʁA�����I�ȈႢ������̂��ƍl���Ă���B����͂�����������������������B���ۓI�ɂȂ邪�A���������������͂ǂ����B���̃R���N�V�������u�����̍D���ȃ��m�v�������W�߂�̂ɑ��āA�j�̃R���N�V�������u���E�v���A���邢���u�F���v���W�߂�s�ׂ��ƌ����邩������Ȃ��̂��ƁB���̂��߂ɒj�́A�����āu�D���łȂ����m�v�ł����W�߂邱�Ƃ�����̂��ƁB�u���E�v�u�F���v���W�߂�Ƃ͂ǂ������Ӗ��Ȃ̂��H����Ɂu�D���ȃ��m�v���W�߂邱�Ƃ̓R���N�^�[�Ƃ��ē��R�ł͂Ȃ����H���Ɂu�D���łȂ����m�v���W�߂�R���N�^�[�ȂǁA���݂���̂��Ƃ����^������낤�B�ȏ��������邱�Ƃ́A��ϓ���̂����A�d�v�ȃ|�C���g�Ȃ̂Ŕ�����킯�ɂ͂����Ȃ��B

���Ƃ��R���N�V�����̉��l�ƌĂ��u�؎���W�v���l���Ă݂悤�B���̎q���̍��͏��N�G���ɕK���؎�R�[�i�[�������āA�����܂����u�[���ł������B�؎�ɂ͒���ȗ��j������A���|�I�ɖL�x�ȃo���G�[�V����������B�l�i�������Ȃ��̂���z�ʒʂ�ɔ�����荠�Ȃ��̂܂ő����Ă��āA�����[���Ɠ����Ɏq���ɂ��肪�o���₷���荠�ȃR���N�V�����ł������B�؎�ɂ́u�ʏ�؎�v�Ɓu�L�O�؎�v������B�ʏ�؎�͂������t���╕�����o�����ɓ\����̂ŁA����̋L�O�؎���ʏ�؎�Ɠ��l�Ɏg�����Ƃ��ł��邪�A���ʂ́u�R���N�V�����p�v�Ƃ��Ĉ����邱�Ƃ������B���E�̍��̒��ɂ́A�O�ݖړI�ő����Ɍ����ċL�O�؎�s���Ă��鏬��������B�����ċL�O�؎�͂����Ă��̏ꍇ�A�u�V���[�Y�v�Ƃ��ĉ����g���Ŕ��s�����B�R���N�^�[�̐S���Ƃ��āA�ł���V���[�Y��S�����������Ƃ����Փ��ɋ����̂����ʂ��B�u���������R���v���[�g�v�̗U�f�ł���B�L�O�؎�Ɍ��炸�A�H�߂ȂǁA���Ƃ���u�V���[�Y�v�Ŕ�������邱�Ƃ��������̂́A�}�j�A�̃R���v���[�g�~���h�����邽�߁A�킴�Ƃ������Ă����肷��킯�ł���B���́u�R���v���[�g�~�v�͒j���ɑ����A�����ɂ͂��܂茩���Ȃ��Ǝv���̂����A�ǂ����낤���B

�������ĂU�O�N�㖖�́u���N�}�K�W���v�o�b�N�i���o�[���W�߂Ă����Ƃ��ɂ́A����N�̂��鍆�������ǂ����Ă������炸�A�s���̌Ö{�����قړ��j�������Ƃ��������B�������A���̓��e�����ɓǂ݂��������킯�ł͂Ȃ��̂��B�w�\�����Y�����ƕ��ׂ��Ƃ��ɁA���̍����������Ă���̂��u�C�������������v����ł���B���͂◝���������Ȃ��B�ǂ�ȂɃJ�l�⎞�Ԃ������낤�Ƃ��A�u����v���W�߂��ɂ͂����Ȃ��̂��B�����́A�Q�Ă��o�߂Ă����̍��̂��Ƃ������l���Ă����B���e�́u�ǂ��ł������v�̂ɁA�ł���B���ꂪ���������u�D���łȂ����m�ł��W�߂�v�Ƃ������Ƃł���B��萳�m�Ɍ����Ȃ�A�����́u�}�K�W���v�͂������u�D���v�Ȃ̂����A�u�����߂遁�R���v���[�g����v���Ƃɓ������S�Ɏx�z����Ă��܂��A�u���g�v�̂ق��͂����ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł���B

�p���_�}�j�A�̏����������Ƃ��āA�{���Ɂu�p���_�Ȃ�Ȃ�ł��v�W�߂鏗�����ǂ̂��炢����̂��낤���B�����̃p���_�O�b�Y�̒��ɂ́A�����u�����Ȃ��v���̂�����̂ł͂Ȃ����B����ł��u�~�����v�������ǂ̂��炢������̂Ȃ̂��A���ɂ͂悭�킩��Ȃ��B�j�R���N�^�[�̏ꍇ�A�u����Ȃ����ăR���v���[�g�ł��Ȃ��v�ƂȂ�����A�����낤�������łȂ��낤���A�l�I�ȋ����Ȃǂǂ��ł��悭�Ȃ�͂����B�u�R���v���[�g���邱�ƂŁA���E������������v���Ƃ��A���d�v�ȖړI�ɂȂ邩��ł���B�����R���N�V�������l���邤���ŁA�u���E�v���u�F���v�Ƃ������t���g�����̂͂��������Ӗ��ɂ����Ăł���B�j�ɂƂ��ăR���N�V�����Ƃ́A�R���v���[�g���邱�Ƃ��u�̌n�v������������A�v������u���E�v�Ȃ��u�F���v�����������邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv���̂��B�ނ̓R���N�V�������邱�Ƃős��ȊϔO�̃W�O�\�[�E�p�Y�������������悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�����ɂ��������l���܂��������Ȃ��Ƃ܂ł͌���Ȃ����A���Ȃ����Ƃ͊m�����Ǝv���B�����̏����ɂƂ��ẴR���N�V�����́A�ǂ��܂ł��u�D���ȃ��m�v�������̎茳�Ɋ�s�ׂ��Ǝv������ł���B

����A�W�߂邱�Ƃɂ���āu���E�̖͌^�v����炴������Ȃ��u�j�v�ɑ��āA���͂������u�����݁v��������������Ȃ��̂��B����͌l�I�ȉ����Ȃ̂����A�j�ɂƂ��ẴR���N�V�����Ƃ́A�u�q�����Y�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��v���Ƃւ́u�㏞�s�ׁv�ł͂Ȃ����Ƃ����v���̂ł���B���͎q�����Y�ށA������̐���������̑̓��Ɍ`�����邱�Ƃ��ł���B�j�͎q���Ɂu���́v���邱�Ƃ͂ł��Ă��A���琶���ݏo�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ł��̑ւ��Ƃ��āu�R���N�V�����v������̂ł͂Ȃ����B�R���N�V�����Ƃ́A�{���I���������@�\���A���m�ɂ���ĕ⊮����s���Ȃ̂ł͂Ȃ����B���������m�͂ǂ��܂ŏW�߂Ă����m�Ȃ̂ł���A��������������a������킯�ł͂Ȃ��B���ꂪ�j�ɂƂ��Ă̖{���I���u�����݁v�łȂ����ĂȂ�ł��낤�B

���̃R���N�^�[�́A�D���ȃ��m�Ɉ͂܂�čK���������B����A�����j�̃R���N�^�[�Ɋ�����̂͂����u�Ɓv�̐[���ł���A���̂����ʂ����߂Ă��u�Q���߁v�ł���B���͈ȑO�A�u�b�N�R���N�^�[�Ƃ��Ă������ȍr���O���ɂ͂��߂Ă�������Ƃ��A��b�̒��Ŏ������x���u�Ȃ�Ŗ{�Ȃ��W�߂Ă��܂����낤�E�E�E�v�ƒQ���Ă������Ƃ��v���o���B�u�Q�O�`�R�O�N��̃A�����J�̃p���v�}�K�W���ȂA�ςݏグ��ΐ����[�g���ɒB���邭�炢�W�߂���ł����ǂˁB����Ƃ��A�����J�̌Ï��X�ɔ������āA���J�Ƀp�b�N���ꂽ���̂��͂�����ł����A�r�j�[���̕����������u�ԁA�G�������݂���ɂȂ��Ĕ�юU������ł��B����Ȃ��Ƃ������ł��ˁB���Ƃ��Ǝ�����������ɁA���\�N������Ă������̂ł�����A�}���ɊO�C�ɂ��炵���{�N���o�J��������ł��B���s����Ƃ����܂��傤���A���̂Ƃ��{�N�́A����Ȃ��̂��W�߂���Ȃ������̏h�����܂�����E�E�E�v

�r�����̏q�����āA�v�킸�g���������܂�v���ɂ���ꂽ�B����ȍr�����ł��邪�A�W�O�N�㖖�ɏ����w��s����x����q�b�g���āA�����Ȃ�Q���Ƃ��R���Ƃ������鋐�z�̈�ł��]���荞�Ƃ��A���͂����S���Ö{�w���Ɏg���Ă��܂��������ł���B���̒��ɂ͈����疜������P�V���I���[���b�p�̎�ʐF���̉�̐}�ӂ�����A���ꂪ���̑咘�w���E�唎���}�Ӂx�i���}�Ёj�̃l�^�{�ɂ��Ȃ����B���������N�̊m��\���ŁA�����w�����u�K�v�o��v�Ƃ��Đ\�������Ƃ���A�Ŗ����͍Ō�܂ŔF�߂Ă���Ȃ����������ł���B�u�����疜������悤�Ȗ{�́A�o��Ƃ͔F�߂��Ȃ��A��Ɠ��������Y�����ɂȂ�Ƃ�����ł���B�{�N�ɂƂ��Ă͕K�v�o��Ȃ̂ɁE�E�E�v���������čr������́u�{�ȂW�߂���Ⴀ��܂����B�s�K�ɂȂ邾���Ȃ̂ɁE�E�E�v�ƁA�[�����ߑ��������B���̊�́A�s���̓�a��鍐���ꂽ���҂̂���ł������B

���E�}�����n�ԂƁA��Ɖ��i�N���p���_�j

���R�[����A�f�q�f�W�^���Ƃ����J���������\����܂����B����P�C�^�C�ł�������O��"�Y�[���@�\"�̖����A"�P�œ_"�̃����Y���A��^�̈��t�Ȃ݂̉掿�ݏo���A�v����}�j�A�����̍����J�����ł��B���̓��R�[�̃f�W�J�����A�g���₷���čD���Ȃ̂ŁA���̐V���i�ɂ�����������̂ł����A����ȏ�Ɋ��S�[���̂́A���̃j���[�X�̌��o����"�≖����"�Ƃ����\�������������Ƃł��B"�f�q"�Ƃ����l�[�~���O���A�f�W�^���ȑO�̖��@�������p�����̂�����ł��B

�����t�B�����́A��������������������������ƁA"������"�������č����Ȃ�܂��B���ꂪ"�≖"�̌ꌹ�ł��B

���A�J�����Ƃ����A�f�W�J���̂��Ƃ������A�t�B�������g���J��������ʂ���Ƃ���"�≖�J����"��"�t�B�����̃J����"�ƌĂ�܂��B�P�O�N���炢�O�A�f�W�J�����o�Ă����Ƃ��́A�������J�����Ƃ����≖�̂��ƂŁA�f�W�J����"�f�W�^���J����"�ƁA��ɂ����Ă��܂����B

�f�W�J����"�≖"�̔���s����ǂ��������̂́A�����R�N�O�̂��ƂȂ̂ŁA�J�������f�W�^���Ƃ����\���Ɉ�a���������̂����R�̂��Ƃł��B�����āA�Â����̂ɂ́A�Â�����"�≖"��������킯�ł��B

���m�ɂ́A���O������A���t���^�����܂��B�p���car�Ƃ����A�N�ł������Ԃ̂��Ƃ��v�������ׂ܂��B�������A�����Ԃ��������ꂽ����̍��A�����"�E�}�Ȃ��n��"(horseless carriage)�ƌĂ�܂����B�N���}�ɂ͔n�������̂���������ɂ́A�����\������̂����ʂ���������ł��B

"�≖"�J�����Ƃ������t�ɂ́A���Ă�"�n��"�̂悤�ɁA�s�ւł͂�����̂́A�m�X�^���W�b�N�ŗD��ȋ������t���������悤�Ƃ��Ă��܂��B

���o�����͂Ȃ�������̂��i��҂҂̌Z�j

���{�̏o�����������葱���Ă���B���q��������ɂȂ��đ���\�N�B����ɉ��P����C�z���Ȃ��B���{����@�����点�ėl�X�Ȏ{���ł��Ă͂��邪�A���ʂ͔����悤���B�o�����ቺ�͓��{�����łȂ���i�����ʂ̔Y�݁B��i���ł��x�T�w�𒆐S�ɏo�����͒ቺ�X���ɂ���B�o�����ቺ�͎Љ�I�Ȗ���o�ϓI�Ȗ��ȂǁA���낢�댾���Ă��邪�A��ʓI�ɐ��������������Ȃ�Ȃ�قǏo�����͒ቺ����悤�ł���B

�Ȃ����������シ��Əo�������ቺ����̂��H����͐l�Ԃ������ł���A�����ł��邱�ƂƖ��ڂȊW������B���Ƃ��Ɛl�Ԃ��܂ޚM���ނ͑��̐����ɔ�ׂďo�������Ⴂ�B�Ȃ��Ȃ��q���̐������������̂ŁA��������̎q���ޕK�v���Ȃ������ł���B�M���ނ̎q���̐������������͎̂q������̂̒��ň��S�Ɉ�Ă��邽�߂ŁA�t�ɚM���ވȊO�̓����͎��R�E�ɒ��ڗ����Y�ݕt���邽�߁A�q���̎��S���͋ɂ߂č����B�����牺��ȓS�C�������Ⴀ��������ĂȊ����ł�������̗����Y�ނ킯���B

�l�Ԃł���̑��Y�������͕̂n�����H�����A�Ȉ�ÁA�V�Ђ̒����A�����̐푈�ɂ��q��������������ŁA�q������������Y�ޕK�v�����������߂��B��i���̏o�����������̂��قړ������R���B���ꂩ�炢���Əo�������グ�悤�Ǝv������A�����̃��x���������āA�q�������ɂ₷����������Ƃ������ƂɂȂ�B�����Ĉ�ʂɏ��̎q���j�̎q�̕������S�����������Ƃ���A���̊��䂦�u��P�Y�v�u�j�n�j�q�v�Ƃ������푰�ۑ���j�̎q���S�ɍl����X��������B

�܂��o�����̒ቺ�͎q���̐������Ƃ̑��֊W�����������ł͂Ȃ��B�v�́u���������̂͌���v�u���������̂͑�����v�u�オ�������͉̂�����v�u�����������̂͏オ��v�Ƃ��������R�@�����W���Ă���B���������o�������l�Ԃ̓s���̂����悤�Ɉ�{���q�ŏオ���Ă����ƍl����������������B���ʂ͐l�Ԃ̑̏d�⌌���̂悤�ɁA�܂��I�V���O���t�A�����`���[�g�A�n�k�g�`�̂悤�ɏオ������A���������肷��̂����R�ł���B�o�������܂�������B�o�����̒ቺ�͒P���u���܂ő����Ă������̂������������v�ƌ��_�t���邱�Ƃ��ł���̂��B

�o�����ቺ�����R�@���Ɋ�Â��Ă���B�������������R�E�̎��Ԃ����āA���q���͓��{�̊�@���Ƃ��A���{�͂������I�����Ƃ��s�������ɐ���R�����e�[�^�[�����͐��^�����̋����҂Ȃ̂ł���B�o�����ቺ��ڂ̓�����ɂ��āA��X���Ƃ�ׂ��ԓx�Ƃ́A��������ɕs������̂ł͂Ȃ��A����������̂܂~�߁A���X���邪�܂܂ɐ�����B�������ꂾ�����B�����ɏo�����������グ��̂ł͂Ȃ��A�l����������Ɍ��������������̐�������T��Ηǂ��̂ł���B

�����͓x���A�j�͈��g�i�����S�j�j

�j�Ə��Ƃǂ����������̂��낤���B�Ȃ�ł����_�̂��̂܂����_����X�^�[�g���Ȃ��Ƃ��̂��Ƃ��l�����Ȃ��M�҂̓A���[�o�ɂ܂łƂ�ł��܂��̂ł���B�A���[�o�ɂ̓I�X�����X���Ȃ��B����͓���O���B���n�I�Ȑ����͕��Ăӂ�����A�肪�o�Ăӂ����肷��B���ꂪ�i������ƁA�~�~�Y�̂悤�Ȏ��Y���̂̐������o�ꂷ��B��̊����^�ł͂Ȃ��A�Q�C�ő��݂ɐ��q����������̂ŁA�i���̉\�����傫���Ȃ�B���̃^�C�v�ɂ��Ă̓��X���I�X�̋@�\�������Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B���X����̂ł���B����ɐi������ƃI�X�ƃ��X���������ĕʂ̌̂ɂȂ�B�Ƃ����Ă��ˑR���X������ł����āA�I�X�͎��̍�A�h�g�̂܂��B�������A�キ�A�������Z���B���̎�̐����͊T���ė��̐��������A�S�����������A�A�b�Ƃ����Ԃɑ�ɐB���āA�H�Ɗ�@�őS�ł���͂������A���ۂ͌̂̔\�́i�U���́A�h�q�́A�K���́A�m�\�j���Ⴂ�̂ŁA�����c��̂͂����킸���A����Ńo�����X���Ƃ�Ă���B�̂̔\�͂����サ�������ł͗��̐�������B�����łȂ��ƃo�����X���Ƃ�Ȃ��Ȃ�B�����c��̂̓o�����X�̂Ƃꂽ���̂Ɍ���̂��B

����͚M���ނ̂悤�ȍ����Ȑ����ł��ς��͂Ȃ��B�\�͂͒Ⴂ���q�����������A�q���͏��Ȃ����\�͂��������������c������B�܂��ǂ̏ꍇ�ł����X�͊��ւ̓K���͂������A�̗͓I�ɂ͏u���͂͂Ȃ��������͂͂����Ƃ����̂��ӂ��ł���B�I�X�͏u���͂͂��邪�����͂͂Ȃ��B���̓T�^�����C�I�����B�m�~�̕v�w�ȂǂƂ����A�����Ȑ����ł͓��R���X����������A�I�X�����h�Ɍ����钹�ނ�M���ނł����̓��X��������B�I�X�̓A�N�Z�T���[�ł���A�p�S�_�ł����Ȃ��B�ω����܂Ɛm�����܁A���͊ω����܂�����Ȃ̂��B�Ȃ�Ƃ����Ă������̐��E�ł́A�q����ň�ĂāA�H���B��������Ȃ̂ł���B

�ł͐l�Ԃ͂ǂ��Ȃ̂��H�l�ނ��a����������̍��͎ア���݂ŁA�ҏb�A�V�ЁA�ۓ��ɂ���Đ����̂т�̂������ւ����ɂ������Ȃ��B�ƂȂ�Ə�������ł���A�j�͂�͂�A�N�Z�T���[�ł���A�p�S�_�������낤�ɂ������Ȃ��B�����A���H�ƍؐH�ł͂����Ԃ����B��͐��N�j�q�̎d�������A�_�k��̏E�i�̎����E���A���̍���x��A�L��������j�͏��q���ł��ł���̂ŁA�܂��܂������D�ʂɂȂ�B�����A�H���ĐQ�邾���̃T���Ȃ݂̐����𑲋Ƃ��ĕ����Ɩ��̂����̂����悤�ɂȂ�ƁA�j���̂���o���B�Ί�����A�|������A���������A�D�����A�e��̓y�؍H�����s���B��������͎d���Ȃ̂Œj������ɂȂ�B����ɐl�Ԃ��ӂ��Ă���ƁA���݂̑������Ђ�ς�ɋN����̂ŁA����܂��j�̏o�ԂƂȂ�B����ɕ������i��ŁA�@�B�����̎���A����܂��j�̓ƒd��A�@�B�����ɂ͗͂����邵�A���̂ɂ���Ă͏u���͂��K�v�B�܂��A���w���A�͊w���A�d�C���ƁA���ۓI�Ȋw����K�v�A������j�������ł���B�I�X�Ƃ������̂͂��Ƃ��Ƃ����X�̗H�̂̂悤�Ȍ`�ŕ������ꂽ���ۓI�ȑ����ł���A��̕ۑ��ɂ��Ă����X�͗���q����ň�Ă�̂�����ɂ߂ċ�̓I�����A�I�X�̖����͋ɂ߂Ē��ۓI�A�{���ɃI���͎�̕ۑ��ɖ𗧂��Ă���̂��ȂƁA�^�S�ËS�̃I�X�������ɂ������Ȃ��B�]���ē��̒��g�����ۓI�v�l�Ɍ����Ă���̂��Ƃ��߂��Ă��܂����B

�����̂ЂƂA�Z�p�̃A�N�Z�T���[�I���݂Ƃ��Č|�p������B�Ƃ�ł��Ȃ��A�|�p���������ׂĂł���A�Z�p�͌|�p�ɕ�d����A�N�Z�T���[�ɂ����Ȃ��A�Ƃ����咣������Ǝv�����A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł���낵���B�Ƃɂ����|�p�Ƃ����X�p�C�X�A�n�D�i������B�����ɂ͊W�̂Ȃ������ɏ�M��R�₷�Ƃ����_���炷��ƁA�|�p���g�[�^���ł͒��ۓI���B�|�p�̒��ł���̐��̋������w�A���p�ł͏��������\������Ă��邪�A���ې��̋������y�i��ȁj�ɂ͏����͏��Ȃ��B

���āA������̔��l�ƁA�_�k�����̓��{�l�Ƃł͂���ς肿�����������āA���Ăł͐̂���j�������B�̊i�����Ēj���������ɑ傫���B���f�B�t�@�[�X�g�Ƃ����̂͒P�ɏ����������̒��ӂƂ��Ĉ����Ă���ɂ����Ȃ��B���Ăł͍��ł���l����Ƃ��x�z���Ă���A�����P���̐������v���Ȃɓn���B�����ɂ��v������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�v����̑��蕨�ōȂ��L���V�ɂȂ�B���Ă̕v�͂܂��Ɏ�l�ƌĂԂɂӂ��킵���B���{�ł͐̂���j�������ŁA�j���̑̊i�������Ȃ��B�������̕������������������B���{�ł͍Ȃ���Ƃ��x�z���Ă���A�v�͍Ȃ���P���̂���������������ďo�Ă������̓���炵�̐����B�Ȃ͂ق������̂�����ɔ����B���{�ł͖{���̎�l�͍ȂȂ̂����A�\�ʏ�͕v����l�Ƃ��ĕ���Ă���B���Ẵ��f�B�t�@�[�X�g�Ɠ����悤�ȈӖ��ł̃W�F���g���}���E�t�@�[�X�g�Ȃ̂ł���B

���E�̂ǂ��ł��n���_��A�i���o�[�����̐_���܂͒j�����B�v�w�_�Ƃ����̂��ꕔ�ɂ͂��邪�A�Ɛg�����Ńi���o�[�����ɂȂ����͓̂V�Ƒ�_���炢�̂��̂��낤�B�����ČÑ�ɂ͏����q�~�R�����āA����Ɏ����I�ȏ���Ƃ��Đ_���c�@�o��A�����I�ɂ�����ƂȂ����̂͐��ÓV�c�i�݈ʂT�X�Q�`�U�Q�W�j�ŁA���̌���c�Ɂi��ɍēo�ꂵ�ĐĖ��j�A�V���A�����A�F���i��ɍēo�ꂵ�ď̓��j�Ə��邪�����A�F���̕�̌����c�@�������I�ȏ��邾�����B�C�M���X�ɏ������o�ꂷ��̂͂P�T�T�R�N������P�O�O�O�N����̘b�ł���B���ɑ��A�R�k�𐭎q�ɂ��Ă��P�R���I�̏��߂ł���B������Ǝ��������P�O���I������P�P���I���߂ɂ����Ċ���A���`���ɏ]���āA�Q����G�����������ƂȂ��|���A�a��|���A���ߎE�����Ƃ��������ҁA�b��O�i�P�Q���I�j�Ȃ�Ă����̂����Ăɂ͂��Ȃ��B�W�����k�_���N�i�P�T���I�j�ɂ��Ă��w�����ł����ĕ��҂ł͂Ȃ��B���݂̏��q�v�����X�𗽂��l�C���W�߂��Ƃ��������o���P�V�T�O�N���̗��s���Ƃ�������A���Ăł̓W�����E�W���b�N�E���\�[�A�q���[���A���H���e�[���̎��ゾ�B���{�̏��͐̂��狭�������B�풆���̐H�Ɠ��ł����͋��������B�푈���A��������ăC�J�_�ŕY�����ď��������A�Ƃ������A�Y���҂̃��[�_�[�ƂȂ������w���̏��̎q�̘b�B�A�i�^�n���Ƃ������l���łT�l�̒j���]���ČN�ՁA�f��ɂ܂łȂ����A�i�^�n���̏����A���ŋ߂͓��q�@���̂Ő����c�����S�l�̏����B��q�͒j���̕������������̂ɁA�����c�����̂͏��������Ƃ����̂̓V���b�L���O�������B

�Ƃ���ŁA���ꂩ���͂ǂ��Ȃ邩�Ƃ����ƁA������������܂��܂������D�ʂ��������Ă���B�����Ԃ������Ⴞ���A���ׂĂ̋@�B���}�C�R���E�I�[�g�ɂȂ�A�ؓ��^�����s�v�ɂȂ�̂ŁA�ؗ͂��キ�Ă������͂̂��鏗�����L���B���]�J���̕����������B���ꂩ��̓R���s���[�^�[�̎���A�V�˓I�ȑM���͕K�v�Ȃ��B�ǂ����Ă��K�v�Ȃ�R���s���[�^�[�ɂ��̂悤�ȋ@�\���������邱�Ƃ��ł���͂����B�������Ȃ̂̓R���s���[�^�[�Ƃ̍��C�̂悢�������B����̓^�C�s�X�g�̎d���ɂ����Ă���A�����ɗL�����B�L�[�{�[�h�̑���͎w���ׂ����Ȃ₩�ȏ��������B������p�Ƃ���L�[�{�[�h���̂��̂����^���ł���B����ɉ������͂̃R���s���[�^�[�ƂȂ��Ă��A���ēx�̓_�Œj����菗�����L�����B�����Љ�̓R���s���[�^�[���x�z���邪�A�R���s���[�^�[���x�z����̂͏����ł���B�R���s���[�^�[�J���҂͏������S�A�͎d���̓��{�b�g�����B�j���̓��{�b�g�ɕs�����ȗ͎d���A���邢�̓��{�b�g�ɂ�点��ƃR�X�g�A�b�v�ɂȂ�̂Ől�Ԃɂ�点���������オ��Ƃ����悤�ȎG�p���B�����炭�Ǝ��玙���j����ȂƂȂ�A�v�͈�Ƃ̎�v�Ƃ��āA���邢�̓A�N�Z�T���[�A�p�S�_�I���݂Ƃ��Đ�����ۏ���邱�ƂɂȂ邾�낤�B���̑��A�|�p�͒j���̂��̂ɂȂ�\�����o�Ă���B�Ǝ��A�玙�ɂ���قǂ̎��Ԃ��Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�]�������Ԃ��|�p�ɐU�������B����̔_�k���S�̖��J�����̊Ԃł́A�����Ђ����瓭���A�j�͂������ƁA������ׂ�ƁA�x��ƁA�|�p�i���ɖ�������B�����Љ�͓����悤�ɂȂ�ɂ������Ȃ��B

���n��Փ��ƈ��̑r���̊W�i�g�����j

�]��c�m�`�Ɋւ���ŐV�������Љ��o���G�e�B���Ȋw�ԑg�i�u�T�C�G���X�E�~�X�e���[�v�t�W�e���r�j�ŁA�u������ˑR�|�p�Փ��ɋ����悤�ɂȂ�A���̂����Ɉ����������j���ɂ��Ă̘b�v�Ƃ����̂�����A�����[�������̂Ō��Ă݂��B

��l���̓A�����J�̂Ƃ���U�O��̒j���B�]�����œ|��A��p�����ĉ��Ă���A�i����܂ł͑S���A�[�g�Ƃ͖��W�̈�J���҂̐����������̂Ɂj�킯�̕�����Ȃ��n��Փ��ɋ����悤�ɂȂ�A�~�܂�Ȃ��Ȃ����ƌ����̂��B�����̕Lj�ʂɊ�ȊG��`���A�S�y�����˂ĕs�C���Ȓ��������A���ɂ͎�����������B�����ʂ�Q�H��Y��A�Ђ�����ǓƂ��ǖقɑ��葱����B���̎p�͊����Ɂu�|�p�Ɓv�Ȃ̂����A��肪�ЂƂB���ꂪ�u�|�p���[���v���Ƃ������ƁE�E�E�B

���̔ԑg�ł́A�����]�́u��Q�v�Ƒ����A�n��Փ����肪��ɗ����āA������ւ̈����A�F�B�Ƃ̕t���������A�q���ւ̋��������S�Ɏ����A�ǓƂ�����D�݁A���������藎��������N�ƟT���ڂ܂��邵������ւ��A�Ƃɂ����������̎Љ�I�s�K���҂ɂȂ��Ă��܂������Ƃ��A��p�ɂ��]�̈ꕔ�̌������h�[�p�~���̉ߏ���o���n��Փ��̖\�����}���̕s�S�����i��Q�E�E�E�Ɖ������B

�@

���[��B�ł��A������Č|�p�ƂƂ��Ă͂������ʁi�H�j�̐�������Ȃ��낤���B�ǂ�����Q�Ȃ̂��T�b�p��������Ȃ��B�����قڂP�O�O�����̒ʂ肾���i�j�B

�����A�ꌩ�u�v���X�v�̐��i�v�f�̂悤�Ɍ�����u�n��i�|�p�j�Փ��v�Ƃ������̂��A�i���͔]�̃V�X�e���s�S�ɂ���āj�ǓƕȂ�l�Ԍ����E�N�ƟT�̌��⑽�d�l�i�E�Љ�I�s�K���Ƃ������u�}�C�i�X�v�̐��i�v�f�ƕ\����̂̂悤�Ɍ����E�E�E�ƌ����̂́A�b�Ƃ��Ă͂�����Ɩʔ����B���Ԃ�q�˔\�r�Ƃ����̂́A���ʂ̔]�Ƀv���X�Ƃ��đg�ݍ��܂��lj��@�\�ł͂Ȃ��A�}�C�i�X�̌���������₤���߂ɔ�������⏕�@�\�Ȃ̂��B������A�ڂ������Ȃ��Ɗ����s���Ȃ�A���t�������ƕ\���͂͌������܂���A�]�݂��Ȃ��قǖ��͍L����A��������Ȃ��قLj��͐[���Ȃ�B

�u���������q�|�p�r���q���r�������Ƃ���ɂ��悤�Ȃ�āA����ł͂���܂蒎���ǂ������Ȃ����ˁv�E�E�E�ƁA���������Ĕ��ސ_�̐�����������i�j�B

�����j�͊C�ł���ꂽ�i��҂҂̌Z�j

�s�s������������O�ɂȂ��Ă�������B�������𒆐S�ɕ������l���Ă��܂��B�������������ˈȗ��B���j�̒��S�͊C�������B���ɊC�Ɉ͂܂�A�ʐς̑啔�����R����߂���{�́A�嗤�̂悤�ɕ��암�ő�K�͂Ȕ_�Ƃ�q�{���c�ނ̂���������B�Â�������{�l�͂��̋��菊���C�ɋ��߂Đ����Ă����̂ł���B

�ŋ߁u���H�v�̖�肪�N���[�Y�A�b�v����Ă���B���ʂȓ��H����������B���≢�Ăɔ�ׂ�Ɠ��H�̐������x��Ă���ƁB���H�̐��������Ă��x��Ă���͎̂����ŁA����͐����I�Ȗ��ł͂Ȃ��A���{�͒��炭�^�A�E��ʂ̒��S�͊C����������ł���B���[���b�p�̂悤�ɂȂ��炩�Ȓn�`�����X�Ƒ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�R����J����̒n�`�ɓ��H������Ƃ����͎̂���̋Ƃ������B�܊X���ƌ����Ă��������ɖт̐������悤�Ȃ��̂ŁA�ƂĂ����H�ƌĂׂ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B

�^�A�E��ʂ̒��S�͊C�Ƃ��������ゾ�����͉̂������{�����ł͂Ȃ��B�l��͕�������͂̂قƂ�ɕ�����z�����̂́A�������̊m�ۂ�_�Ɨp���̒��B�ȊO�ɐ���g���ĉ^�A�E��ʂ��X���[�Y�ɂ���_�����������B����̉^�A�E��ʂ������Ƀn�[�h�Ȃ��̂ł��邩�͗V�q���̐���������Έ�ڗđR�B�Ђ邪�����Đ���ł��u�d�����́v���u��ʂɁv�������u�����ցv�u�����v�u�����I�Ɂv�A���E�^�����邱�Ƃɒ����Ă����B�Ȃ��Ȃ����́A�����A�����Ƃ��������R�̕����I�G�l���M�[�ɂ���āA�ŏ����̃G�l���M�[�ōő���̗A���E�^�����\����������ł���B

�V���N���[�h���m�g�j�̃h�L�������g�ȂǂŗL���ɂȂ����������ŁA�����̌𗬂������������㒆�S�������悤�Ȉ�ۂ�^���邪�A���͓����̌𗬂��C�����S�������̂ł���B���D�Z�p�ƍq�C�p�͍��̔ɉh�Ɍ������Ȃ����̂ƂȂ����B����͋�𐧂�����̂��A���E�𐧂��邪�A�̂͊C�𐧂�����̂����E�𐧂����̂ł���B�k������{������ɂ����Ă���i���Ȃ̂͑��D�Z�p�ƍq�C�p�����B�����������ł���B

�k������{�łȂ����D�Z�p��q�C�p�����B�����̂��B����͊C��̂���������n�悾��������ł���B���{�̗�Ō����ƃ����X�[���ŊC�オ�����₷���A�C�������G�i���{�̊C�͂��傤�ǒg���Ɗ������Ԃ���n�_�j�B�����Ő_���������āA�G�̑D�����Ƃ��邪�A���D�Z�p�A�q�C�p�������ł����ƁA���{�̊C�̍q�s�͋ɂ߂Ċ댯�ł��邱�Ƃ��ے��I�ɕ�����Ă���B

����l�����j�𗤏㒆�S�ɍl����悤�ɂȂ����̂��ߑ㉻���āA�s�s�����i��ŁA�����̒��ɂ�����C�̖������������������B�������ŋ߂̗��j�w�͈�Ք��@�ɂ��Ȋw�I���Ŕ��B�����o�܂�����A��ՂƂ����Ă������c��Ȃ��C���A���j�̋L�����牓������͖̂������Ȃ����ƂȂ̂ł���B

���C�͂Ǝ��́i�ʍ�r���j

���́A��\�㔼����Â������ɋ����������n�߁A������ʂ����u����v�Ƃ������Ƃ̊y������m�����B

�Ⴆ�A�㓙�̖��̕z���u��z�v�Ƃ������A��z�ɂ����낢��Ȏ�ނ�����B�{�ÁA�z��A�\�o��z�ɋߍ]��z�ȂǁB�����͐D��ꂽ�Y�n�ɂ���ē���������B���͂��Ƃ��A�ŏI�I�Ȃ��̂̌��ɂ߂́A���ׂ̍������r��̈Ⴂ�A���Ȃ킿�@�ۂ̃��x���B���[�y�̐��E�ł���B

���ꂪ�����Ȃ���̂ł���̂����u�������v���߂ɂ́A�m���⊴���͂��Ă����A�܂��͂悭���Ȃ���Ύn�܂�Ȃ��B������u�C�́v���u���́v�̂��邱�Ƃł�����B

���̂̍ו��܂ł�����Ƃ������Ƃ́A�������炳��ɐ[�����E��m�������ɂ����Ƃł�����B�������A����͋C�͂Ǝ��͂��[�����Ă���Ⴂ�����ɕȂ����Ă����˂A���������ł��邱�Ƃł͂Ȃ��B�Ⴂ���Ɉ�̂��̂Ɏ������A�����̖ڂł悭���A�G�������G�̋L���͋M�d�ł���B�����ނ����������Ƃł͂Ȃ��B������߂܂���đ�Ɍ����B���̂�����Ƃ����̂́A�q���̍��̂��������o������n�܂���̂�������Ȃ��B

���̂��Ƃ́A���t�ɂ����Ă��u�����v�ɂ����ʂ���B���t�Ƃ��߂����Ȃ�A�����̉����ו��܂Œ��J�ɒ����Ƃ������Ƃ��A�����s���A�����Ď��Ԃ̂����Ղ肠��Ⴂ�����ɐg�ɒ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����́A�Ⴂ�ƌ�����N����߂������ɁA�����������Ƃł�����B

�����ʂɂ��Ă̎��R�Ȋw�I�l�@�i��҂҂̌Z�j

���ʂƂ͉����H�Ɩ��ꂽ�ꍇ�ԓ�����̂͂ƂĂ�����B����͐l�ԎЉ�ɋN������L�̌��ۂł���A�Ȃ�����ʂɎЉ�Ȋw�I�Ȏ��_�ŋc�_���邽�߁A�q�ϓI�ɕ��͂��邱�Ƃ�������߂��B�����Ŏ����Ɏ��R�Ȋw�I�Ȏ��_�ō��ʂ��l�@���Ă݂Ă͂ǂ����B�Ƃ������Ƃ���Ă݂����B

���ʂ͐l�ނ������W�����A�ߑ㉻���i�ނ��Ƃɐ[�܂��Ă����B�Ⴆ�Ύ��Y���s�l�͂��Ƃ́u���Y�v�Ƃ������̏@���I�s�����i��Վi�ł������B���ꂪ�ߑ㉻����ɂ���˖��ƂȂ����B�u�q���v�����Ƃ͌��P���������q�����菜���E�\�ł������B���ꂪ�ߑ㉻���Đg�����Œ肳��A���ʂ̑ΏۂƂȂ����B

��ʂɐl�Ԃ̂��������������ɂȂ�E�ƂقǍ��ʂ̑ΏۂƂȂ�B�Ⴆ�Δ��t�i���j�A�H�����H�i�H�j�A���Y���s�l�i�E�l�j�A���|��ƈ��i�r�A�A�r�ցj�B�����Љ����l�Ԃ́A�l�Ԃ��{�������Ă��铮�����������ɂȂ邱�Ƃ����Ƃ���������B�u���v�͂���炵���A�p���������A�j���p���ƕ��A�\�͎͂c���A����A�l���N�Q���Ƃ��ċ��e����B�����̔��˂͐l�Ԃ����������̔ے肩��n�܂��Ă���A�������i�߂ΐi�ނقǓ������̔ے肪�i�ށB�������l�Ԃ������ł��邱�Ƃ͂ǂ�Ȃɕ������i��ł��ς�肪�Ȃ��B���̂��Ƃ̘������������ʂɂȂ���̂ł���B

���ʂɂ��čl����Ƃ������Ƃ́A�����ɂ��čl����Ƃ������Ƃ��B���̏ꍇ�̕����Ƃ͉����Ƃ����ƁA����͕����̏ے��Ƃ��Ă̓s�s�A�����Ē����W���I�ȏW�c�����ɏW���Ǝv���B

�l�Ԃ͍ŏ�����s�s�����A�W�c���������Ă����킯�ł͂Ȃ��B�A�t���J�̌���Ɏn�܂�l�ނ̏��͎��㐶���������B���ꂪ�n��ł̐����Ɉڂ�A�ړ����n�܂�A�S���E�ɎU����čs�����B�����Ă悤�₭��͂̂قƂ�ɍ������낵�A�s�s�����A�W�c�������n�߂�̂ł���B

�l�ނ����ォ��n��ւƐ����̏���ڂ����̂́A�n��ɐ�������C���p���A���[�A�[�u���A���C�I���A�L�����A�n�C�G�i�A�]�E�A�J�o�Ƃ������������ώ@���A���̐��Ԃ������ꂽ���̂Ǝv����B�l�ނ͌�������w�K�\�͂ɒ����Ă����B���̐����̐��Ԃ�������āA���g�̐����͈͂����L���Ă������̂ł���B�l�ނ̐��E�K�͂̑�ړ�������ԓn�蒹�A�C����V���鋛�����Ƀq���g�����̂Ǝv����B

�ł͓s�s�����A�W�c�����͉��Ƀq���g���̂��낤���B����͐��������I���a�̐��ԂɃq���g���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�I��a����镡�G�����͐l�Ԃ̑����s�s�Ǝ��Ă���B�܂������a������R�����A�����I������J�������B�����I�i�a�j�_�Ƃ����s���~�b�h�^�̎Љ�\���͂��̂܂ܐl�ނ������W���I�ȎЉ�\���ւƎp���ꂽ�B���ꂪ�W�c�����������ōł������I���u�������v�Ƃ��đ�����ꂽ�̂��낤�B

�����I��a�������Ă����c�Љ�̍\�}�����̂܂܁u���ʁv�Ƃ��Đl�ނ̎Љ�Ɏp���ꂽ�B�����炭���ꂪ���ʂ̌��_���Ǝv����B�Ȃ����̐��͂�҂҂̌Z�̃I���W�i���ł���A�ǂ̘_���A�w���ɂ��ڂ��Ă��Ȃ��B���␢�E�͍L���B�����悤�ȍl���������w�҂��ߋ����l���͂�����������Ȃ��B�}���K�`�b�N�œ˔�ȍl���������A�l�I�ɂ͌��\�u�v�͒ʂ��Ă���Ǝv���B

���L���V�^���e���A�����͓V���̑�p�f�i��҂҂̌Z�j

�L���X�g���̓`�����P�T�S�X�N�B�ȗ��T�O�O�N�߂��ɂȂ邪�A�v�����قǃL���X�g���̐M�҂͑����Ă��Ȃ��B�`���̎��オ�Ⴄ�Ƃ͌����A�_�ЂƂ�������̋�ʂ����Ȃ��قǍL�܂��������Ƃ͂��炢�Ⴂ���B��_���̍l�����Ȃ��܂Ȃ��Ƃ����̂����邩������Ȃ��B�������{���̗v���̓L���X�g���̕z�������̗��j�ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���B

�L���X�g���͓`���ȗ��A�L�b�G�g�A���얋�{�Ȃǂ�����x�ƂȂ��������e�����Ă���B���̃L���V�^���ւ̍���̐��܂����͌㐢�Ɍ��p�����قǂł���B���{�̂悤�ɔ�r�I�@���Ɋ��e�ȍ��łȂ������܂ł̋��۔������N�����̂��낤���B�w�Z�̗��j�̎��Ƃł́u�����I�Ȑg�����x�̏�ɂ�����������Ă��������̌��͎҂��A�l�Ԃ̕���������L���X�g���̕z����K�v�ȏ�ɋ��ꂽ���߁v�Ƌ�������B

�m���ɂ����������ʂ͂�������������Ȃ��B���������R�͂��ꂾ�����낤���B�܂��l���Ȃ�������Ȃ��̂��L���X�g���̕z�������͓��{�����ōs���Ă����킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�L���X�g���̕z�������͑�q�C����̌㉟���������āA�S���E�I�K�͂ōs���Ă����B���������̕z�������͎�����Z�����̑�ʋs�E�A���D�A�����ȂǂƋ��ɍs���Ă����̂ł���B�k�ẴC���f�B�A���A��ẴC���f�B�I�A�I�[�X�g�����A�̃A�{���W�j�B�n��ɂ���Ă͉i�炭�h���Ă����Ñ㕶����鍑�����[���b�p�l�ɂ���Ėłڂ��ꂽ�Ƃ��������B�G�g�⓿�얋�{�����ꂽ�̂͂܂��ɃL���X�g���̕z�������Ƌ��ɍs���Ă������[���b�p�l�ɂ��s�E�y�т��̎x�z�ł������ƒf���ł���B���{�̗��j����ł͂Ȃ����L���V�^���e���ɐG��Ă��A���[���b�p�l�����E���ōs���Ă����s�E�s�ׂɂ͂��܂�G����Ă��Ȃ��B

�܂����얋�{�������ԍs���Ă����u�����v�ɂ��Ă��A�����̗��j�Ƃ͓��{�̕������֒����A���E�̒����Ɏ��c���ꂽ�����̂悤�ɔᔻ���Ă����B���������v���ɂ��́u�����v�̓��[���b�p�̐A���n�x�z���瓦��邽�߂����{�̖h�q�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���ۓ���R�O�O�N�B��x����Ƃ����[���b�p�̐A���n�x�z���Ă��Ȃ��B�C���h�⒆���Ƃ������l��͕�����S���Q�̃A�W�A�̑卑�����Ă̐A���n�x�z���Ă������Ƃ��l����A�u�����v�͉p�f�ƌĂԂׂ��{��ł������낤�ƍl����B�������A�����J�R��n�ɗ����Ă悤�₭�U�O�N�̕��a���ۂ���Ă��錻����{�ƈ���āA�ǂ��̍��ɂ����炸�A���������Ŗh�q������p���ł����̂͋����ɒl����B

���ėƐ�����͖̂����ېV�ȍ~�̂��ƂƎv��ꂪ�������A���̓L���X�g����e�������G�g�A���얋�{�̍����烈�[���b�p�Ƃ̐킢���n�܂��Ă����̂��B���Ƃ��Ĉ��҈��������A�G�g�A���얋�{�������{��N���҂��������̂��l�����Ƃ�����ʂ������Ă������Ƃ͎������낤�B

���u����̕����D�v�]�i�����G���j

�u�����D�v�����������낤���B

�����������珺�a�R�O�N��Ɏ���܂ŁA�u�����o�ŁE�W�����s�v������Ɏ�ɉ���̏����w�Z�ŗp����ꂽ���́B�w�Z�ŕ������g���ƁA���Ƃ��Ď�Ԃ牺��������ꂽ�؎D�̂��Ƃł���B�D�ɂ́u�������v���邢�́u�킽���͂ق�����������܂����@����������͂����܂���v�ȂǂƏ�����Ă���A�����ȉ��ꓯ������Ƃ��Ĉ��̏ے��Ƃ���Ă���̂��B

�Ƃ��낪�{���ɂ��A�����D�͖@�߂��ᓙ�Œ�߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A����̋�������������u���̍��^���v�̂悤�Ɏn�߂��炵���B�D�����������k�͎��̈ᔽ�҂��o��܂ł����Ɖ����Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Ŏq�������͓������̑��݁A�u�A�K�[�i�ɂ��j�v�Ƌ����ĎD��n���B�w�Z���o��Ε��������R���������A�D�������A���Ĉᔽ�҂�T���҂��B�t�ɂ킴�ƕ������g���A�D�������Ėڗ��Ƃ��Ƃ���q�������炵���A�����͂܂�ŃQ�[���̗l����悵���̂ł���B

������������ɂ͋������由�D���x�����݂��Ă����B�g���u���Ȃǂ��N�����Ƒ�l�����D��������������B���̎҂ɂ͔������ۂ����A���ꂪ���̉^�c�����ɂȂ��Ă����Ƃ����B���D�̏z�����������x���Ă����̂��B�����Ĕނ炪�W������w�Ԃ̂��A�{�y�Ƃ̓����ł͂Ȃ��A������̕W����i�m����j��b���㗬�K���ƑΓ��ɂȂ邽�߂������B�������������m��Ȃ��{�y�̕����l���A���������������ׂ��ȂǂƏ���ɋ��e�������Ƃ���A�����D�́u�����I�Ȑ��i��L���锱�D�v�Ɖ��߂����悤�ɂȂ����̂ł���B

���͂ӂƉ���̕ČR��n�߂��ɂ��������w�Z�̂��Ƃ��v���o�����B�u�������I�v�Ɩ{�y�}�X�R�~���J��Ԃ����A�q�������̊Ԃł͑������������ł��̐퓬�w���̋@��Ă�V�т����s���Ă����B�s����̒�܂�Ȃ���n�����ЂƂ̎D�̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B

���l�ԋ@�B�_�i�����S�j�j

�M�҂͐l�ԂƃT���Ƃ̊ԂɌ���I�Ȃ������͂Ȃ��ƐM���Ă���B�T���̒��ɂ̓o�[�e���_�[�Ƃ��āA�b��̏���Ƃ��āA�l�Ԉȏ�̓��������Ă���G�˂�����B�l�Ԃ̒��ɂ̓T���ȉ��A����A�A�����R�Ƃ����̂���������B

�l�Ԃ̃J���������̒��ōł�������̂́u�l�Ԃ͈ӎu�������Ă���v�Ƃ������Ƃ��낤�B�l�Ԃ͎����̈ӎu�ɏ]���čs�����Ă���Ǝv���Ă��邪�A����͑�܂������A�l�Ԃ̍s���͂��ׂĕ����I�A���w�I�Ȕ����̏W�ςƂ��Ď����I�Ɍ��܂��Ă������̂ł����āA�ӎu�Ƃ����悤�Ȓ��ۓI�ȗ͂̂�����]�n�͂Ȃ��̂ł���B�s���̃p�^�[�����A�����ɂ��ӎu�������Ă���ƌ����邾���̂��ƂȂ̂��B������������ׂĂɋ��ʂ���B

���������������߂�͎̂q���̂��Ƃ��l���Ă���킯�ł����ł��Ȃ��B�����A�G�߂ƃz�������̊W�ŋ����M��������A������₵�Ă���ɂ����Ȃ��B���Ɠ����`����������ł��v���X�`�b�N�ł������̂ł���B����␅�ł������̂ł͂Ȃ����H�m���ɂ����ł���B�����������������B�������A����ł͎�̕ۑ��͕s�\�Ȃ̂Ő�ł����B���ŋ����₵���������������c�����̂ł���B���͑����炱�낰�o�������͌����������Ȃ��B�q���̂��Ƃ��l���Ă���킯�ł͂Ȃ�����ł���B

�q�i�ɉa�����Ƃ����s���ɂ��Ă��܂����������ŁA�F�Ɠ����������Ă���v�����f���ɂł��u���L�̃I���`���ɂł��a�����B�t�ɖ{���̃q�i�ł����Ă������炱�ڂꗎ������A����͂����P�Ȃ�S�~�Ȃ̂ł���B���ׂĂ͒P���ȕ����I�A���w�I�Ȕ����̏W�ςɂ������Ȃ��B

�A���ɂ��Ă��͓������B�I�⒱���Ђ������悤�Ƃ��ĐF�Ƃ�ǂ�̉Ԃ��炩���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���������邾���ł���B���͋@�B���������B�r�k�͎����̈ӎu�ŁA�����ɗ�Ԃ������ς��đ����Ă���킯�ł͂Ȃ����A���{�b�g���l�Ԃ̂���������f���ē�������Ă���킯�ł��Ȃ��B

�v����ɁA�l�Ԃ��T�����A���������A�A�����@�B���A����y���A�_��������C���A���q�����q���N�H�[�N���݂�ȓ����ł���B������t�ɁA�l�ԂɈӎu�⊴�����ƔF�߂�Ȃ�T���ɂ͂������A���q��N�H�[�N�ɂ��ӎu�⊴���F�߂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B

���u�i���Љ�v�Ɓu���v�i��҂҂̌Z�j

����\�����v�̌��ʐ������u�i���Љ�v�ɔᔻ���W�܂��Ă���B�u�i���Љ�v�͂��̎�����A�ǂ��̍��ł����邱�Ƃ����A�Ȃ������߂āu�i���Љ�v�����ɂȂ�̂��B�܂��͌��݂̓��{�ƍ��x�o�ϐ�������Ƃ̔�r���猟���Ă݂����B

���x�o�ϐ�������ɂ��u�i���v�͂������B���������݂́u�i���v�����Ђǂ������B���V���̉f��u�V���ƒn���v�i�P�X�U�R�N�j�A���c�f���̉f��u�Q��C���v�i�P�X�U�T�N�j������A���̂Ђǂ��͈�ڗđR�ł���B���������x�o�ϐ�������ɂ��u�i���v��������������u��]�v���������B�撣���Ďd��������Ε����Ƃ����Љ�̕��͋C���������B�����Ď����撣���Ďd���������҂͕���Ă������̂ł���B�Ȃ��Ȃ���{�͉E���オ��̌o�ϐ����𑱂��Ă�������ł���B

����������͂ǂ��ł��낤���B�����̂悤�Ɋ撣���Ďd��������Ε����̂��낤���B���������ɕn����̃X�^�[�g�̍��x�o�ϐ�������ƈ���āA����͑����ɐ��������̍����A�������ꂽ�Љ��̃X�^�[�g�ł���B���������{�͒����ɉE��������𑱂��Ă���B

���{�l�̐����̋��菊�ɂȂ��Ă���u��Ɓv�̎��Ԃ�����킩��₷���B���i�C���ǂ��Ȃ����A�ǂ��Ȃ����ƌ����Ă���B�ٗp���ȑO���͐ϋɓI�ɍs���悤�ɂȂ��Ă���B���������̎��Ԃ͂قƂ�ǂ��Ј��ł���A���Ј��̌ٗp���i�킯�ł͂Ȃ��B�܂��ȑO�̓X�|�[�c�`�[����X�|�[�c�I�����Ƃ̍L�����Ƃ��ĕ����邱�Ƃ������������A�i�C���������݂ł��X�|�[�c����̏k���͑����Ă���B���������o�u������ɂ̓��Z�i�i�|�p�x���j�Ƃ������Ƃ�����Ă����B���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���B�L������؋C�����B�e���r�ԑg�͋��̂������ĂȂ��悤�ȃg�[�N�ԑg���肾���A����̓X�|���T�[�ł���u��Ɓv���e���r�̍L���ɂ������������Ȃ��Ȃ��Ă���؋��ł���B

��Ƃ͐̂ɔ�ׂ�ƒ����ɂ��������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�̂̃T�����[�}���͊�Ƃ��o���o���蓖���ɉ��Ƃ��ł������A����ł́A�����ǂ��납�o���ɍۂ��Ď������悤�����邱�Ƃ�����B���̂悤�Ɏ���͉E��������ł���B�������E��������̒��Łu�i���v���L�����Ă���B�܂��ɂ����Ɍ���́u�i���Љ�v���ᔻ���W�߂�ő�̗v�������邩�Ǝv����B

�ł͂Ȃ����{�̊�Ƃɂ��������Ȃ��Ȃ����̂��B����ɂ͂܂��ꌩ�u�i���Љ�v���l���邤���ʼn��̊W���Ȃ��悤�Ɏv�����u���v�ɂ��čl���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���{�Ō������͂P�X�S�T�N�B�����m�푈���I�������N�ł���B�����m�푈���I���������_�ő���E��킪�I������̂�����A���E�̐����P�X�S�T�N�B���Ɠ��{�l�͎v���Ă���B�Ƃ��낪�P�X�S�T�N�̎��_�Ő����}�����͓̂��{�����ł���B���̑��̍��X�͑���E��킪�I��������Ƃ��A�V���Ȃ�푈�𑱂����̂ł���B�u���v�ł���B

���̗��̂������ő����̍��X�͌R���ʂɃG�l���M�[���₵�A�o�ς�敾�������B���Ƀ��[���b�p�͗��ɉ����A�Q�̐��E���̃_���[�W�A�A���n�̓Ɨ��������ċ}���ɐ������B�A�����J���x�g�i���푈�̔s�k�ő卬���B�\�A�Ɏ����Ă͖c��ȌR����Ɍo�ς����Ȃ��Ȃ��ĂƂ��Ƃ��Ԃ�Ă��܂����̂ł���B�������������œ��{�����͉ᒠ�̊O�ł��葱���A�o�ςW�����Ă������̂ł���B���ꂪ���x�o�ϐ����̐������B

���{�����Ɋ������܂�Ȃ������̂́A�x�g�i���A���N�A�h�C�c�̂悤�ɍ����Q�ɕ�������Ȃ��������ƂƁA�A�����J�R��n��u��������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�A�����J�R��n�����邱�Ƃɂ���ă\�A�͗e�Ղɓ��{���U�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���{�̕��a�͌��@�X���ł͂Ȃ��A�A�����J�R��n�ɂ���Ď���Ă����̂ł���B���{�͎�����u�s�����v�Ə̂��邱�Ƃɂ���āA�L���Ȍo�ςƔ����I�ȏ�ɂ킽�镽�a�����h�Ƃ��������w�͂Ȃ��ɋ��邱�Ƃ��ł������A�A�����J���k��������A�W�A�̋��Y���i�\�A�A�k���N�A�����A�x�g�i���A�J���{�W�A�j�̋��ЂɑR����̂ɁA���{�͌R����n��u�������Ŋi�D�̏ꏊ�ɂ������킯�ŁA�܂��ɗ��҂̗��Q����v���Ă����킯���B�����̓��{�̐����Ƃ͂��̓_�𗘗p���āA���Ȃ肤�܂�����������ƌ����Ă悢�B

���������̗����u�x�������̕Ǖ���v�i�P�X�W�X�N�j�u�\�A��́v�i�P�X�X�P�N�j�ŏI������B���ꂪ���E�i�ꕔ�������j�̎����������ɂȂ�B���E�̐�㕜���͂܂��ɂ�������n�܂�̂ł���B�A�����J�͂X�O�N��A�h�s�Ƌ��Z�r�W�l�X�ōD�i�C�ɕ������B���[���b�p�������V�������@�\�̉��U�A���[���b�p�����̂ɂ��ʉݓ����Ȃǂŕ����B�u���b�N�X�i�C���h�A�����A���V�A�A�u���W���j�Ȃ�V�����͂��䓪�B���E�o�ς͌����������̎���ɓ������̂��B

���������{�����͍��x�o�ϐ����̐����̌��������������܂܁A���E�̑傫�ȕω��ɂ��Ă����Ȃ������B�܂�ʼn����̂��Ȃ��ŋN�������`����n�k�̑�Ôg�����{�̉��ݕ��ɑ��Q�������炵���悤�ɁA�����̂��Ȃ��ŋN�������\�A����Ƃ�����Ôg���A���{�̒�����Ƃ⏬���ȏ��X�X���P���Ĉ��ݍ���ł��܂����̂ł���B���ꂪ�o�u������ȍ~�����������s�i�C�̐������B

�\�A�����Đ��̒������ƕς��A�������������Ȃ����B�\�A������O�͓��{�͋���������Ȃ��A�قƂ�ǓƂ菟���������B���ꂪ���{�̊�Ƃɑ����̂��������A�̂̃T�����[�}�����o���蓖���ɉ����R�B�\�A�����Ĉȍ~�͓��{�ȊO�ɂ�������̋������肪�ł��āA���{�̊�Ƃɂ��������Ȃ��Ȃ����B���ꂪ���̃T�����[�}���������ŏo������������Ȃ����R�B���邢�͒��тɋg��Ƃ̋�����P�O�O�~�}�b�N��H�킴������Ȃ����R�ł���B

���{�́u�i���Љ�v�̍L����͂܂��ɁA�X�O�N��ȍ~�̐��E�́u���v�Ɩ��ڂɌ��т��Ă���B���R�ɂ����{�́u�����v�̎n�܂�Ǝ��������Ă����Ƃ��낪�ʔ����B�u���a�v����u�����v�́A�Ђ���Ƃ���ƕ�������i�M���Љ�j���犙�q����i���ƎЉ�j�A�]�ˎ���i�n�������j���疾������i�����W���j�ȗ��̑�ϊv�������̂�������Ȃ��B���͂�u���a�v�̏펯�͒ʗp���Ȃ��B�u�i���Љ�v�̍L����͐V���ȎЉ�Ɉڍs���邤���ł̂ЂƂ̉ߒ��Ȃ̂�������Ȃ��B

�����{�͂Ȃ��푈�ɕ������̂��i��҂҂̌Z�j

���N�͏I��U�O���N�B�l�ԂŌ����Ίҗ�ɂ�����B�U�O�N�o���č��v�����Ƃ͓��{�̓A�����J�Ƃ̐푈�ɂȂ��������̂��Ƃ������Ƃ��B���܂ł��̂��Ƃɂ��Ă��܂茟����Ȃ������悤�Ɏv���B������Ă���A���h���A�����J�ɔC��������ɂ��āA���������a�������鍡�̌���͂Ȃ������悤�Ɏv���B�푈�����Ƃ����A���ʼn������悤�Ɂu�푈�̔ߎS���v�u�푈�̋������v�ł���B�����܂ł������m�푈�́u�߂���������������v�ɂƂǂ߂Ă��������悤���B�����炠���肪�푈�ɑ�����{�l�̎v�l��~�������Ă���悤�Ɏv����B

�s��͍��ʂ̕s���ȂǁA�R�����I�Ȏ��_����̌������邩�Ǝv���邪�A���g�͌R�����Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�����ƕʂ̎��_����s��������Ă��������B

�}���K�Ƃ̐������邪���o�E������ɏ]�R���Ă������A�G�̏P���ɂ����ēP�ށB�O���̌�����㊯�ɕ����Ƃ����u�Ȃ����O�͐���Ď��ȂȂ������̂��I�v�Ə㊯�Ɉꊅ���ꂽ�Ƃ����B���݂̊��o���炢���ƁA���Ƃ����l�łȂ��̏㊯���Ǝv���Ă��܂����A�����͂��ꂪ������O�������̂��B�O�i���߂��o���ꂽ�������r�ɂԂ���A���̂܂ܒr�ɒ���œM�����������ł��A�M�����������͌R�l�̊ӂƂ��ď^����A�j���ŏ����������͓̂V�c�̋e�̖�̂����e��r�Ɏ̂Ă��Ƃ������ƂŌ����ɏ�����ꂽ�B���ł͐l���͒n�������d�����ƂɂȂ��Ă��邪�A�ނ����̐l���͈꒚�̏e�����y���������ƂɂȂ�B���̂悤�ȃ����^���e�B����S�O���n�A���e�O�E�m�A�_�����U���A��V�A�ʍӂɂȂ������̂��Ǝv���B

����A�����J�̕����́A�f��u�v���C�x�[�g�E���C�A���v�ɕ`����Ă����悤�ɁA�Z��̑唼���펀�B�c������l�̑��q�����ł���e�̂��ƂA�҂����悤�ƁA���������̋~�o���ɏo������Ƃ������Ƃ�����Ă����B�f�悾����`����Ă��邱�Ƃɂ͔��k��֒������邩������Ȃ��B�����������̓��{���̈������Ɣ�ׂ�ƁA�Ȃ�ƑΏƓI���Ǝv���Ă��܂��B

�܂��Q�O�O�P�N�X���ɋN�������ē��������e�������ŁA���q�@���ƃr���ɓ˂����e�����X�g���u�܂�ŕĊ͑��ɓ˂����ސ_�����U���̂悤���v�ƃ��f�B�A���]�������Ƃ͋L���ɐV�����B�l�I�ɂ����҂��C�X�������A���邢�͓V�c���i���Ɛ_���j�ɂ��@���I���C���ȂƎv���Ă������A�ŋ߂ɂȂ��ė��҂ɂ͌���I�ȈႢ������Ɗ�����悤�ɂȂ����B���̂��������ƂȂ����̂́A�����e�������钼�O�̃e�����X�g�̉f���������Ƃ��ł���B�e�����X�g�͐���i�W�n�[�h�j��킢�ʂ����Ƃɂ���āA�����ƁA�_�̌���Ƃ֍s���A�j�������ƐM�������Ă���B������\��͂��g�����X��Ԃɂ������B

�Ƃ��낪�_�����U���́u�V�c�̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ͓��{�l�Ƃ��čő�̊�сv�Ƌ������܂�Ă����ɂ��ւ�炸�A���U�̒��O�A�݂ȋ����Ă����̂��Ƃ����B�V�c�̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ��ő�̊�тł���Ȃ�A�Ȃ������̂��H���̂��Ƃ�������҂̊Ԃɂ͌���I�ȈႢ������Ɗ������̂��B

���_�������ƁA�@���I���C�Ƃ������͓��{�̕����I�w�i�B���Ȃ킿���{�l���g�����ʂ��Ƃɔ������������鍑��������Ƃ������Ƃɂ���Ǝv���B

�ؕ��Ƃ����l�����A�S�����̃u�[������A���̂悤�ɂς��ƎU��Ƃ������Ƃɔ�������������Ƃ���܂ŁB�ߔN���{�ł͎��E�҂̑��������ɂȂ��Ă��邪�A����͕s�i�C�Ƃ����������{�l�̂����������c�m�`�ɂ��Ƃ��낪�傫���̂ł͂Ǝv����B���ɂ����Ȃ���Γ�����悢�B�����������̓��{�l�͓����Ȃ������B�l�����C�Ɉ͂܂�Ă���Ƃ͂����A�x�g�i���푈�Ń{�[�g�s�[�v���Ə̂��āA�x�g�i���l�̑������C��n���č��O�ɒE�o�����̂Ƃ͂��炢�Ⴂ���B���{�l�̓��̒��ɍ��O�E�o�Ƃ����̂͂Ȃ������̂��낤�B

�����ЂƂ��{�l�ɂ�������Ƃ������Ƃɂ��������������鍑���ł���B�ŋ߂̘A��A�s�̋����n�u�n���E�����v���l�C�ɂȂ������ƂȂǂ͂��̂����Ⴞ�B�ア�҂���������u�����т����v�Ƃ������t�͌������ɒǂ��ēs���������`�o�ւ̓���炫�����́B�܂��u���ƕ���v�͖łт䂭���Ƃ���������������B���{�l�̃����^���e�B�͂Ȃ�Ɛ�N�ȏ�ς���Ă��Ȃ��̂��B����Ȃ畉����Ƃ킩���đ����m�푈������������̓��{�l�̊��o�������͗����ł���B�͂Ȃ��珟�Ƃ��Ƃ��Đ푈������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂��B������͂��ł���B

�T�[�r�X�c�Ƃ���点�āA�T�����[�}�������g���A���̂����c�Ǝ��v�͏������オ��Ȃ����{��ƂƂǂ������Ă���B�T�[�r�X�c�Ƃ͎��v�̌���ł���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�܂��Ă�J���̔����ł���Ă���킯�ł͂��炳��Ȃ��B�J���ɂ���ĂЂ����犾���A�ꂵ�ގp���������������Ă���̂��B���{�l���ꂵ�ނƂ������Ƃɂ��������������鍑���ł���B�u���a���L�v�ȂǂƂ����悤�ȁA���l���a�C�ŋꂵ��ł���p�����œǂނ悤�Ȑl��͓��{�l�����ł���B

���ʁA������A�ꂵ�ށA����ɉ����ĕs�K�A�n�����A�ʂ��E�E�E�B�������������������l�K�e�B�u�Ȃ��Ƃ���{�l�͔������Ɗ����Ă����B��������{�l�͑����m�푈�łR�O�O���l�����B����푈���������A�{�y����ɂȂ�����Ǝ��͂��ł���B�����������猴���ɂ���Ėł�ł�����������Ȃ��B�ʂɂ`����Ƃ������킯�ł��A�N���������킯�ł��Ȃ��B���{�l�͂��������������Ƃ������Ƃ��B

���x�푈�ɂȂ����ꍇ�A���{�l���ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ�F�����ĂȂ��ƁA���x�͕�����ǂ��납�łԊ댯��������B�Ȃ��Ȃ���{�l���g���łԂ��Ƃɔ������������鍑��������ł���B

�u�Ȃ�m��G��m��ΕS��낤���炸�v

���{�l�͐푈�ɏ��Ƃ��Ǝv������A�܂��������g��m��ׂ��ł���B

���O��̐_��i��҂҂̌Z�j

�O��̐_��ƌ����e���r�A�①�ɁA����@�B����{���͔��@���i�₽�̂����݁j�A�V�p�_���i���߂̂ނ炭���̂邬�j�A���������ʁi�₳���ɂ̂܂����܁j�̂��Ƃ��w���͂������A�Ɠd�Ŏg���Ĉȗ��A�L���s�R�̑�Ȃ��́t�Ƃ����Ӗ��Ŏg����悤�ɂȂ����B

�l�ނ̎O��̐_��Ƃ������u�@���E�����E�o�ρv���B��������̓x�����͏@�����������o�ς̏��ԂɂȂ��Ă���B�V�������Ă����o�V�����̂����Čo�ϖʂ������ʂ����g�b�v�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��B�o�ς͂����̂����A�����͖��̂�����������̂ł���B�u���̎��ɑ�Ȃ��̂������v�Ƃ����l�������炷��A���R���̂��������鐭���̕����o�ς���ɂ���͓̂�����O���B

���̓��{�ɏZ��ł���ƁA����������������������̂Ƃ����̂͂��܂�s���Ƃ��Ȃ���������Ȃ��B���������j�����Ă݂�A�����ƂƂ����̂͂����Ă���ʎE�C�҂ł��邱�Ƃ��킩��B���}�L�̐M���A�G�g�A�ƍN�͌����ɋy���A�퍑�����A�����ېV�B���j��l�C�̂��鐭���Ƃ͕K���Ƃ����Ă����قǂ�������l���E���Ă���B���݂ł��C�O�̐����Ƃ͑�ʎE�C�҂ł���B�A�����J�̓C���N��A�t�K�j�X�^���ŁA���V�A�̓`�F�`�F���ŁA�����̓`�x�b�g�ŁB��������l���E���Ă���B�l���E���Ȃ����̓��{�̐����Ƃ͋ɂ߂ē���ȑ��݂��ƌ�����B

�������o�ςƂ����̂͂킩�����B���������̂����������̂��@���ƌ����̂͂��������ǂ�قǑ�Ȃ��̂Ȃ̂��B�V���ł͐����ʁA�o�ϖʂ͂����Ă��@���ʂ͂Ȃ��B����͐����V���Ȃǂ̏@���L��V�����̂����āA�V�����Ƃ����@���������͈̂ꑽ�����Ƃ��Ӗ�����B

�f��u�����̏�̃o�C�I�����e���v���ɂƂ�Ƃ킩��₷���B

�ƒ����̃e���B�G�ɂ͎O�l�̖������܂����B�O�l�̖��͔N���̔N��ɂȂ肨��������}���鎞���ɗ��܂����B�ނ����͕��e��������������߂Ă��܂������A�ߑ㉻�ɂ��A���͗����ɂ�錋����]�ނ悤�ɂȂ�܂����B�����͌o�ϓI�ɕn�������������I�т܂����B�ŏ����e�͓�F�������܂������A�����]�ނ̂Ȃ�Ƃ��̌����������܂����B�O���͐����^���ɐg�𓊂��邨�������I�т܂����B������ŏ����e�͓�F�������܂������A�����]�ނ̂Ȃ�Ƃ��̌����������܂����B�����͏@���̈Ⴄ�ً��k�̂��������I�т܂����B����ɂ͕��e�����{���A�Ƃ��Ƃ��Ō�܂Ō����������܂���ł����B

�u�@���A�����A�o�ρv�ɂ͋��ʓ_������B����͐l�Ԃ��킪�܂�����h�����Ă���Ƃ������Ƃ��B�o�ς͊�{�I�ɂ����育�Ƃ̉����ł���B���������Ƃ͎����ʼn�����������͂������A�l�Ԃ͂킪�܂܂Ȃ̂ł���𑼐l�ɂ�点�Ă��܂��B�����Ɍo�ς̔��W������킯���B�����͂Q�l�ȏ�̐l�Ԃ������ꍇ�̗��Q�����ł���B�킪�܂܂Ƃ킪�܂܂̂Ԃ��荇���B���̊Ԃ��A���⃀�`��p���Ȃ�������̂������ł���B�����ď@���͐l�Ԃ̍ő�̂킪�܂��u���ɂ����Ȃ��v�Ƃ����̂����ƂɂȂ��Ă���B�l�Ԃ́u���ɂ����Ȃ��v�Ǝv�����炱���A����������A�V��������A�։���A�ފ݂�����ƐM����̂��B�l�Ԃ����ɂ����Ȃ��Ǝv������A�@���͉i���Ȃ̂��B

�������̖�������̑�����́i���q�p�j

��䍎�l�͐�㐶�܂�ł͍ł����ڂ���Ă���o�ϊw�҂ł���B�ނ́w�ݕ��_�x�ŁA���̗�������܂�Ȃ������������悤�ɁA�ݕ��Ƃ͉����ɂ��čl�@����B�o�ϊw�̍����I�ȃe�[�}�̈�ł���B�����āA�����I�ł��邪�̂ɁA������o�ϖ��ɑa���l�ɂ��������ċ������N���e�[�}�ł���B

�ݕ��ɂ��ẮA���Ɍo�ϊw�̋��l�������������̋Ɛт��c���Ă���B�ݕ����ǂ�ȏ��i�Ƃł������ł������ȏ��i�����炾�B�ł́A���̉ݕ��̉��l�͂ǂ����痈��̂��B�ݕ��ƌ�������邳�܂��܂ȏ��i�ɉ��l�����邱�Ƃ͂킩��B����Ȃ�A���܂��܂ȏ��i�ƌ����ł������ȏ��i�ł���ݕ��́A���̂ɉ��l������̂��B����ɂ��āA���{��`�̖�����J���ҊK���̗��j�I�g���ɂ���ĉ������悤�Ƃ����}���N�X�́A�J�����l�_���������B�ݕ��ɂ́A���̌����`�Ԃł�����݁E��݂Ȃǂ̌����ł�����E����̌@�����H����̂ɕK�v�ȘJ�������߂��Ă���̂��A�ƁB

�������A���݁A�ܗL�������E��̉��i�Ɠ����z�ʂ̒ʉ݂͑��݂��Ȃ��B���݂��낤�Ƌ�݂��낤�ƁA�ꖇ�\�~�ɂȂ邩�Ȃ�Ȃ����̎������낤�ƁA�ݕ��Ƃ��Ẳ��l�͓����ł���B����ɂ́A�J�[�h�ȂǂɌ�����d�q�}�l�[�������g����悤�ɂȂ��Ă���B�����ɘJ�������߂��Ă���Ƃ͌����Ȃ��̂��B�ݕ��͂܂��������l�ɂ����Ȃ��̂ł���B

���l�ɂ����Ȃ��ݕ������ʂ���̂́A�����������l���A�ʂ̏��i�ƌ����ł��A����������͂���Ɏ��̐l�ɑ��Ă��A���̎��̐l�ɑ��Ă��A�����悤�Ɍ����ł��邩��ł���B�ł́A���̘A����������̈�ԍŌ�̐l�͒N���B���R�A�����̖����̐l�����Ƃ������ƂɂȂ�B��䍎�l�͂��������B

�u����Ȃ�ꖇ�̎��ꂪ�A�ݕ��Ƃ��Ďg���Ă���Ƃ������Ƃɂ���āA����Ƃ��Ẳ��l���͂邩�ɂ����Ă����ƂɂȂ�ꖜ�~�Ƃ������l�Ƃ́A�����̖����ɏZ�ސl�Ԃ��獡�����ɏZ�ސl�ԂւƑ����Ă����A�C�O�̂悢��������ɂق��Ȃ�Ȃ��v

���ɂ̒��ۓI���i�ł���ݕ��̕s�v�c�����悭�\������Ă���B�ݕ��͒��ۓI�ł��邩�炱�����R�ɗ��ʂ����{��`�����グ���B�܂����ۓI�ł��邩�炱���M�����u���ɍł��K�����q���ɂ��Ȃ����B�l�Ԃ͕s�v�c�Ȃ��̂̂ł���B

�������ƕ����w�i���q�p�j

�����̕s�v�c���Ƃ͉����B���낢��Ȃ��̂��l�����邾�낤���A�����ʂ�u�����Ă���v���Ƃ��ő�̕s�v�c���낤�B������V�����[�f�B���K�[���u���̃G���g���s�[�i�l�Q���g���s�[�j�v�Ƃ������t�Ő�������B

�����Ă��镨���Ǝ~�܂��Ă��镨�����r���Ă݂悤�B�����Ă��镨���̒��ɂ́A�K�������I�E���w�I�����������݂��Ă���B��̏ォ��ʂ�]�����A���፷�����邩�炻��͓]���藎����B�d�r�̓������ߋ�����̂́A�d�ʍ������邩�炾�B���̍��፷��d�ʍ����Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�����Ă��������͎~�܂�B���Ȃ킿�A�����͕��t��ԂɂȂ����̂ł���B������G���g���s�[�ő����Ƃ����B

�Ƃ��낪�A�����̂����͑��̕����Ƃ͂������āA�e�Ղɂ͕��t��ԂɂȂ�Ȃ��B������Ñォ��_��I���������ƌĂ�ł����B�������A����̃G���g���s�[�i�����̂Ȃ����t��ԁj�Ƃ����l�����������A�����̂̓l�Q���g���s�[��ێ悵�A�G���g���s�[��r�o���鑶�݂Ƃ��Đ����ł���B�_���`�ɗ��邱�ƂȂ������w�̗��ꂩ�琶����_���邱�Ƃ͉\�Ȃ̂��B�������A�V�����[�f�B���K�[�̂��̍l���́A�����ɉȊw�I�Ȕނ̈Ӑ}���ď@����N�w�Ɋ�^����ʂ�����B

�����ׂ��d�����I���A���炩�ȘV��𑗂��Ă���l�̊�͂Ȃ����₩�Ȃ̂��A�����Ă܂��A���₩�Ȋ���̘V�l�ɂ͂Ȃ��G�l���M�b�V���Ȏd�����ł��Ȃ��̂��B�ނ̐S�̒��ɂ͗����͂Ȃ��A���t��ԂɂȂ��Ă��邩��ł���B���炬�Ǝd�����{���I�ɑΗ���������ł��邱�Ƃ��A���̌ÓT�I�����u�����Ƃ͉����v�͋����Ă����B

���n���P�[����Ђł����ɂȂ����č��̐l����i�ÐX�`�v�j

���܂̐��E�Łu�B��̃X�[�p�[�p���[�v�Ȃǂƕ]����Ă�������ŕx�T�ȍ��Ƃ̃A�����J����u�ɂ��Đ��E�̍ŕn���̂悤�ȎS����݂���Ƃ́A�V���b�L���O�������B�n���P�[���ɏP���A��K�͂Ȑ��Q���N���āA�A�����J�암�̊e�B�������ȗ��̗��j�ł��ň��̔�Q�����̂ł���B���т��������l���̑����ƁA����ȃr����Z��̔j��̐Ղ��݂�ƁA���̌����ƂȂ����n���P�[���Ɂu�J�g���[�i�v�ȂǂƏ����̖��O������A�����J�̊��s�������ɂ����_�o�ŕs���R�ɂ��v���Ă���B

���̃j���[�I�[�����Y�̔ߎS�ȏ̂Ȃ��ł��Ƃ��ɏՌ��I�Ȃ͈̂ꕔ�̎s�������ɂ�闪�D�̌��i�������B���̗l�q�̓e���r�ł��ӂ�ɉf���o����Ă����B�L��ȃX�[�p�[�}�[�P�b�g�ɐN�����āA�H���������Ђ͂�����J�[�g�ɓ�������ŁA���苎��N�A�h�A�̔j�ꂽ��ǂ�����i���R�̂悤�ɓ���ŃJ�S�ɉ����A���Z���̊X�H������Ă������N�����A�e���r��W�I�Ȃǂ̓d�C���i�����ɂ����œ����Ă������N�j���A�F�Ƃ�ǂ�̈ߗނ�r�����ς��ɕ����A�Ί���݂��A�����Ă��������A�Ȃɂ��̏��i����ꂽ������������A�ւ炵���ɕЎ�𒈂ɍ��X�Ɠ˂��o�����N�E�E�E�݂ȑ��l�̍��Y��D���A����ł���̂������B

���n����̕ɂ��ƁA���D�҂����̓t�H�[�N���t�g�܂Ŏg���āA�������X�̓�������Ԃ��āA���Ƌ�Ȃǂ𓐂�ł����B�e�C�X�ɐN�������ꖡ�̓��C�t����s�X�g���܂Ŏ����o���Ă����B�v������ЊQ�ɂ������s�������������̂��߂ɁA��ނɂ�܂ꂸ���l�̐H�Ƃ���肷��Ƃ�����ނ̍s�ׂł͂Ȃ��̂������B���Q�ŐH�ו��A���ݕ����Ȃ��Ȃ�A�߂��̏��X������H�����邽�߂ɒ��B����Ƃ������i�̍s���ł͂Ȃ��̂��B���ڂ̏��i���蓖���肵�����A�Ƃ��������ȗ��D�ł���A�ޓ��Ȃ̂ł���B��Q�҂����Q�ɑ����Ĕ����l�����ł��邱�Ƃ��l����A���̗����_���āA��Q�҂̍��Y��D���Ƃ����̂́A����߂Ĉ������Ƃ�����B�������X�S�̂ł���ȗ��D�s�ׂ��W�J����Ă���̂��B���{�ł͍l�����Ȃ����Ԃ��Ƃ����悤�B

���̗��D�ɂ͂���ɏd�v�ȓ������������B�����������D���l�Ԃ����̂ق�100�p�[�Z���g�����l�Ȃ̂ł���B�e���r�̉f����V���̎ʐ^�ł݂����A���D�҂݂͂ȃA�t���J�n�s���A�܂����l�������B���̎����͌��n����̑��̈ꕔ�̕ł����Â����Ă����B

���������Ȃ��݂����l�Ȃ̂��B

�암�̃j���[�I�[�����Y�s�͑��l��48���̂���67�p�[�Z���g�����l�ł���B������Z���̑����h�͍��l�Ȃ̂����A����ɂ��Ă����D�҂�100�p�[�Z���g���l�Ȃ̂ł���B�n���P�[���ɂ�鐅�Q�͎��R�����ً̋}���ԂƂ��Ďs���݂�Ȃɕ����ɏP�����������B��Q����\���͐l��▯���̑���ɂ�����炸�A�݂ȕ����ł���B�������Q�������Ƃ������Ƃ��ē��݂ɑ���Ȃ�A���D�҂̂Ȃ��ɔ��l��A�W�A�n�̎s���������ł������ق������R�ƂȂ�B�Ƃ��낪���ꂪ���Ȃ��̂��B

����������ɂ������낢���ƂɁA�j���[���[�N�E�^�C���Y�A���V���g���E�|�X�g�A�b�a�r�e���r�Ƃ��������}�X�R�~�͗��D�ɑ���Z�����������ł������悤�����l�ł��鎖����Ă��Ȃ��B���e���r�͉f���ō��l�̗��D�̌��i�𗬂��Ă��A����̂Ȃ��ł͂��̒P���Ȏ����ɂ͐G��悤�Ƃ��Ȃ��B���D���̂ɂ��Ă͕��_�]���R�̂悤�ɓ`���Ă��A���̍s�ׂ̎��s�҂������قڂ��ׂĒP��̐l��Ɍ����邱�Ƃ͓`���Ȃ��̂��B

�����������ۂɂ��ē�������}�X�R�~�̃��x�����Ό����_�ɔ���ێ�h�̘_�q���b�V���E�����{�E�����_�]���Ă����B

�u���}�X�R�~�͐l�퍷�ʎ�`���Ɣ���邱�Ƃ�����āA���D�҂��݂ȍ��l���Ƃ����d�v�Ȏ�����Ȃ��̂��B���x�����h�̐����Ƃ����͋t�Ɂw���l�͓�����}������Ă���̂ŁA�ً}���ɗ��D�����邱�Ƃ������ł���x�Ƃ����ԓx���Ƃ�B��������Ԉ�����Ή����v

�ǂ��l����ɂ���A���܂̃A�����J�Љ�Ȃ��l���K�w�̃M���b�v�Ƃ������G�Ő[���ȉۑ������Ă��邱�Ƃ������������ۂނ��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������Ƀj���[�I�[�����Y�Ȃǂ̓s�s�ł͍��l�̏����͕��ς������B�w�������l�͕��ς��Ⴍ�Ȃ�B���̌������Љ�S�̂̍��l�ɑ���Ό��⍷�ʂ��Ƃ������ɂ����͂��낤�B�Ƃ͂����Ό��⍷�ʂȂ�A�A�W�A�n�s�����ΏۂɂȂ镔��������B�����A�W�A�n�̗��D�҂��F���Ȃ̂��B�Ȃ����l�����Ȃ̂��B

���̓_�A�����{�E���͂т����肷��قǑ�_�ȍl�@������O���Ԃ��̎����̃��W�I�ԑg�ŏq�ׂĂ����B

�u�j���[�I�[�����Y�ł��������A�N�������Ƃ͐�����ɂ��킽���G���^�C�g�������g�i�Љ���̎����j�̎��s�̌��ۂȂ̂��B�����̓w�͂������{����̕����̎Ɉˑ�����S�����w���������͎Љ�Ōb�܂�Ȃ��w������A�Љ��{������ʂ̉��b���邱�Ƃ̂ł������������x�Ƃ������݈ӎ���ł��������Ȃ̂��v

�܂荕�l�����{�ւ̈ˑ����������āA�����Ƃ������Ԃɂ͑��҂̍��Y�������肵�Ă悢�Ƃ݂Ȃ��悤�ȓƓ��̐S��������������A�Ǝ������Ă���̂ł���B���̎����̔w��ɂ͎Љ�����g�債�Ă������x�����h�́u�傫�Ȑ��{�v�ւ̐h煂Ȕᔻ������B���l�̑����炷��A���ł��Ȃ����e�Ƃ������ƂɂȂ낤�B�������D�҂݂͂����l���Ƃ���������ے肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B�������ߋ��̓V�Ђ�\���̍ۂɑ�s�s�ŋN�������̑�K�͗��D���A���s�҂͂قڂ��ׂ����l�������Ƃ����̂������Ȃ̂��B

������͕\�ʂɏo�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����A�����J�Љ�̐l�킪��݂̃W�����}�����\�L�̑吅�Q�Ƃ�����펞�ɂ܂����̎p���݂����A�Ƃ������Ƃł��낤�B

���K�X�i�n�����j

���Ēn�k�̂Ƃ��̊�{�s���ƌ����A

�E�˂��J���ďo�����m�ۂ���

�E���̉��ɂ����荞�� �@

�E�e���r������� �@

�����Ă����ЂƂA �@

�E�K�X������ �@

��������̓K�X�����e�[�}�ł���B

���₷���Ə����₷���B�K�X�R�����̂܂݂͉�]���������܂��Ă���B�����v���œ_����悤�ɂȂ��Ă���B���������̕����͂ǂ��炩�Ƃ����ƁA����ň����̂ɓK���Ă���B���E�̎�͍\����A���ꂼ����������O���ɉ�]���₷���Ȃ��Ă���B�����甽���v���͍���ɗL���Ȃ̂��B�E��ŃR����������Ƃ��A�J���_�𖭂ɂ悶���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B����͎����ȏ���Ȃ��̂ŁA�g�����˂点�Ă���̂��B���̓_�A����Œ�����l�̓��N�Ȃ���ł���B�X�}�[�g�Ȏp���ʼn����邱�Ƃ��ł���B�Ƃ��낪�A�������C�t�����Ǝv�����A�K�X�R�����͂���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ��͉�]���t�ɂȂ�̂ŁA�E��̕����X�}�[�g�ɏ�����B����ł͏����ɂ����̂��B��x�������x�����̂ŁA�͍̂��E�����ɂȂ�B���ǂ͍��E�����Ȃ̂ł́H�Ǝv�����肵�������B�Ƃ��낪���̒���������Ȃ��B

���E�̈Ⴂ�́A�ً}�x�̈Ⴂ�B�����̒n�k�����łȂ��A�i�x���ӂ����ڂ�Ă���Ƃ��ȂǁA�Ƃ����ɃK�X�R�����������Ȃ��Ɗ댯���B�����A�K�X�R�����̉E���i���v���j�����������ƌ��܂��Ă���̂́A�Ƃ����̏ꍇ�Ɂg�E��Łh�����₷���悤���Ȃ̂��B����Ƃ��������Ƃ��̂ق����ً}�x�������̂ł���B�����Ă��Ă܂Â����Ƃ��ȂǁA�Ƃ����ɍ��肪�o�Ă��܂��l�̏ꍇ�A�����ً}�̂Ƃ��ɂ́A�͂����Ăǂ���̎�ŃK�X�������̂��낤�H��͂荶�̂悤�ȋC������B����ł܂��܂����āA�ق�̈�u�̒x�ꂪ�ЊQ���܂˂���������Ȃ��B������l����Ƃ�����ƕs�����B���̂悤�����E�̈Ⴂ�͐����ɂ�����邱�Ƃ�����B�������̐l�����Ȗh�q��S������͕̂K�{�����A�K�X�@��������Ă��郁�[�J�[�������̓_�A�����ł��l�����Ă������������B

���ĂԂ���i�n�����j

�����A�Ŋ��̉w�܂Ŏ��]�ԂŒʂ��Ă���B�����̂Ŏ�܂͕K���i���B���āA������ӂƎv�������āA��܂��ǂ���̎肩��͂߂�̂��ƒ��ӂ���悤�ɂȂ����B�ӎ����Ď������ώ@���Ă݂�ƂP�O�O���E�肩��͂߂Ă����̂��B�ӎ����Ȃ��悤�ɂ��Ă��Ă��A�����čŏ��ɍ���p�̕�����Ɏ������Ƃ��Ă��A��͂�E�肩��͂߂�N�Z�����Ă����B�t����͂߂�ƈ�a��������B�Ȃ����낤�H

���߂��ɐg�߂ɂ���E�����̐l�ɂ�����Ă�������B����ƁA�ނ�͍��肩��͂߂�ł͂Ȃ����B����͗�����ɊW�����肻�������B���Ȃ݂ɂ͂����Ƃ��͂Ƃ����ƁA����͔��ɗ����葤����͂����悤�Ȃ̂��B�܂�u�ԓI�ɂ���A������̕�����܂����ĂȂ����Ԃ������Ƃ�����B�������̖l���E�肩���܂��͂߂�Ƃ������Ƃ́A������̎��R���Ԃ����Ă��������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤���B

�Ƃ��ɉw�������Ƃ��́A�ؕ�������A������o������Ɨ�����ōׂ�����Ƃ�����@������B����ȂƂ��͗�����̎�܂��͂����āA�������o�����肷�邱�ƂɂȂ�B�������ʃR�[�q�[�̃����O�v�����J����Ƃ����A������̎�܂��͂������낤�B�����������X�̐��������܂��͂߂���͂������肷��Ƃ��̃N�Z�����܂ꂽ�Ɩl�͍l����B�܂������葤����蒷���Ԏ��R�ɂ��Ă��������Ƃ����̂́A��@����̖{�\���낤�Ƃ��v����B

�����炨���炭��܂�Е����Ƃ��Ƃ����A�����葤�̕����Ȃ��Ȃ�₷���n�Y�ł���B�����ƌ����ƁA�h���}�̌Y�����m�ȂǂŁA����ɕЕ��̎�܂������Ă����Ƃ��A����ɂ���ė����肪���ʂł����̂ł͂Ȃ����낤���B

���k�ЂƓ��{�l�i�͍����Y�j

��_�W�H��k�Ђ�葁�����\�N���o�����B���̊ԂɁA�V�����z�n�k���N���������A�ŋ߂͑�Ôg�ɂ���ăA�W�A�̍��X�͑�ЊQ���A�l�ԂɂƂ��Ă̓V�Ђ̋��낵�����A���炽�߂Ďv���m�炳�ꂽ�̂ł���B

���{�͒n�k���ŗ��j�����Ă��A���x����n�k�ɏP���Ă���B�����̍ЊQ�ɓ��{�l�͂ǂ��Ώ����Ă������B�����č���͂ǂ�����ׂ����ɂ��āA�M�҂͐��́u�S�v�̖��ɏœ_���i���čl���Ă݂����B

��_�W�H��k�Ђ̈�N�O�Ƀ��T���[���X�ߍx�ő�n�k���������B���̂��߂������āA�M�҂����Ă̗Տ��S���w�̗F�l�����Ƙb�������ƁA���̔�r���b��ɂȂ����B�����āA�����ɂ͎��ɖ��ĂȑΔ䂪�F�߂�ꂽ�B�܂��A�č��ł͑����ȗ��D��\�������������A���{�ɂ͂܂����������Ȃ������B���ꂾ���̍ЊQ����s��Ő����A���D��\�����ꌏ���Ȃ��̂́A�ނ���H�L�Ȃ��ƂŁA���{�l�͂�����ւ�ɂ��Ă������낤�B

���̓_��傢�ɏ^������ł���ƁA�u����ɔ����āv�Əo�Ă���̂��A���{���{�̑Ή��̒x���ł���B�č��哝�̂͐k�Ђ̗����Ɍ���ɗ��āA�����̂��߂̓��ʗ\�Z�ɂ��Č������Ă���B���{�̑����̑Ή��͂���ɔ䂵�Ă��܂�ɂ��x���A�Ƃ����̂ł���B

�����ŁA���{�̑�������Ă��Ӗ����Ȃ��B�ނ���A��ɏq�ׂ��č��Ɠ��{�̔�r�̖��Â̍��{�ɋ��ʍ������邱�Ƃ�F������ׂ����Ǝv���B����͒[�I�Ɍ����ƁA�l�Ԃ̐������ł���A�l�ԊW�݂̍���ł���B

���{�l�̏ꍇ�A�����m�炸�̐l�ɑ��Ă��K�v�ȂƂ��́A�S���ʂ������悤����̊���������B���̍ہA���܂茾��I�\����K�v�Ƃ��Ȃ��B���ꂪ���܂���p����ƁA�k�Ђ̂Ƃ��ɁA�����m�炸�̐l�����̊Ԃɂ��M���W�������₷���A�R�������̂���������A���ɑς����肵�āA����I������������̂�h�����ƂɂȂ�B

�Ƃ��낪�A���̂悤����̊��̔��f�Ƃ��āA�����ł���A����l���������茠�������Ƃ������̂ŁA���{�ł́u���v�Ɩ������Ă��A�����̏ꍇ�A�����̈ӎv�ɂ���Č���ł����A���ʓI�ɂ��W�c�̍��c�i����������Ԃɂ킽��j�ɂ��˂Ȃ�Ȃ��B��������̓ƑP��h���悳�������A��@��Ԃɂ����Ă̓}�C�i�X�ɂȂ�̂́A��̕č��哝�̂Ɠ��{�̑����̔�r������Ƃ킩��ł��낤�B���҂̌��茠�ɂ͑傫����������B

�����œ��{�̑�����哝�̂Ɠ����ɂ���A�ȂǂƂ����C�͂Ȃ��B����̂��Ƃ��l����Ƃ��A�����͂��̓�����܂��F�����ׂ��ł���B�܂�A���{�l�̂��l�ԊW�݂̍����ێ����A��@��Ԃɂ����ẮA�����j��A���[�_�[�̑��f�������\�ɂ�����@���l���Ă����B�����āA���{�Łu���v�ƂȂ����l�́A��@���������ꍇ�A�ʏ�̃p�^�[���ƈقȂ铮�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����o��ƐS�̏��������Ă����A�Ƃ������ƂɂȂ낤�B

�M�҂͓��{�l���悭���̎�����F�����A���m�Ɉӎ����ēw�͂���A���̂悤�Ȃ��Ƃ͉\�ł���ƍl���Ă���B����A�ЊQ�ɂ��čl����Ƃ��ɁA���{�l�S�̂���Ȃ��ƂƂ��ĔF�����ė~�����Ǝv���B

�����{�l�͂Ȃ��M���₷����߂₷���̂��i��҂҂̌Z�j

�Q�O�O�S�N�B���N�������ꎚ�ŕ\���Ɓu�Ёv���������B�V�����z�n�k�A�䕗��ʔB��������Ȃ�B�Q�Ԗڂ́u�v���������B�u�~�̃\�i�^�v�u�����l�v���B���N�̈�ʂƓ�ʂɂȂ����u�Ёv�Ɓu�v�B�ꌩ�Ȃ�̊W���Ȃ������ŁA���͐[���Ȃ��肪����B����͓��{�l���Ȃ��M���₷����߂₷�����Ƃ������Ƃ����茾�����ĂĂ��邩�炾�B�h���}�u�~�̃\�i�^�v�Ől�C�唚���ƂȂ����u�����l�v�B���c��`�ł��o�}�����������͂�ǂ��������|���ƂȂ��āA�����l���o��قǂ̉ߔM�Ԃ�B�u�~�\�i�c�A�[�v�Ɂu�؍��j���Ƃ̍��R���v�ƁA�����玟�ւƖO���������Ǝv������A���܂��̂��킳�ł́u�����O���Ă����v�Ȃ̂��������B�u�v�̐l�C�ɉ����Ă܂���N�Ƃ����ĂȂ��̂ɁA�܂��ɔM���₷����߂₷���̓T�^�B

�M���₷����߂₷���Ƃ����A������Ȃ��o�ꂷ��V���i�A�V���@�A�V�T�[�r�X�B�������ŋ߂͂R�����Ǝ����Ȃ��B�R���������Ȃ��ƌ����e���r�h���}�B�P�N���_���_���Ƃ��悤�ȑ�̓h���}�͂���тłȂ��B�厖�����N�����Ă���Ƒ��������Ǝv���A�l�̂��킳���V�T���B���̑厖���ւƔ�т��B�Ȃイ�ς��g�̑����B������A������B

�o�ς������ł͂Ȃ��B�����̐��E�ł����ŋ߂܂ő�����b�����낱��ƕς�����B�ꍑ�̃g�b�v������قǒZ���Ԃɂ��낱��ς��̂͒������̂ł͂Ȃ����B���������N����������b�ɂȂ����̂��B�N�C�Y�ɏo��ł���قǂ̂��肳�܂��B����̓o��ł���Ǝ��~�߂����������Ƃ��������B

�����Ɛ����̂͏@�����B�N���ɂȂ�ƃN���X�}�X�����i�L���X�g���j�A��A���ɂȂ�Ə���̏����i�����j�A�N��������Ɛ_�Ђɂ��Q��i�_���j�A�q���������߂��N�ʂ����i�j�B�ߑ��̂Ȃ��ۏo���B�������Ȃ��炻���ł��邩�炱�����a�ȓ��{�B���ꂪ�u�_���܂͂ЂƂv�̈�_�����x�z���Ă�����A�����댌�̉J�A�E�C�̉J���~���Ă��邱�Ƃ��낤�B�V�c���Ƃ�����_�����x�z���Ă��������m�푈������������͂����炩���B�ЂƂ̐_���܂ɂ������Ȃ��B�������ɐ_���܁A�������ɐ_���܁A���S���̐_�́A���{�l���M���₷����߂₷�����������炫�����̂��낤�B

�ł͓��{�l�͂Ȃ��M���₷����߂₷���̂��H����͍��N�̊����u�Ёv�ɐ[��������肪����̂ł͂ƌ��Ă���B

���N�̍ЊQ�f�������Ă���ƁA�������������Ԓz���グ�Ă������Y�i�Z��A�ƍ��j��艖�ɂ����Ĉ�ĂĂ����c����ƒ{���n�k��䕗�ɂ���Ĉ�u�ɂ��ĕ��Ă��܂��B����Ȃ��Ƃɑ���������l�́u���܂ł̓w�͂͂Ȃ����̂��I�v�Ǝv���̂����R�ł���B�����������������o���͍������߂Ăł͂Ȃ��B���{�l����c�×����炸���ƌo�����Ă������ƂȂ̂��B���̏؋��ɓ��{�ɂ͒������w���z�̋Z�p���炽�Ȃ������B���w���z�̋Z�p���炽�Ȃ������͓̂��{�l�ɋZ�p���Ȃ���������ł͂Ȃ��B���{�͐��E�ɋH�Ɍ���Z�p�卑�ł���B���������ƍ����S���B���{�ɂ́u�V�����v�A�t�����X�ɂ́u�s�f�u�v�����邪�A����炪���E�̈�A��̃X�s�[�h���ւ��Ă��邩��Ƃ����āA�����y�U�Ō���Ă͂����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�u�s�f�u�v�͕��ՂȒn�`���I�ɉ��f���Ă��邩��ł���B����u�V�����v�͎R����J����̕��G�Ȓn�`���Ȃ������肭�˂����肵�Ė҃X�s�[�h�œ˂�����B������r���������ł������ɓ��{�̋Z�p�����݂͂���Ă��邩���킩��Ǝv���B

���̓��{���������w���z�̋Z�p���炽�Ȃ������ő�̗��R�́A�䕗�Ȃǂ̒��J�Œn�Ղ���邭�A�������n�k���������鍑����������ł���B���{���z���ؑ��Ȃ̂͌��z���ނƂȂ�X�т�������������A���x��������������Ƃ����̂����邪�A�䕗��n�k�łԂ�Ă��Č����₷�����������Ƃ����̂�����̂��낤�B���z���Ƃ����̂����Օi�������̂��B

����������������̂��n�k��䕗�ɂ����Ă�����Ă��܂��B�Ȃ�Ώ��Օi�ł��܂����B�����l����̂������I�ł���B��������{�l�͂������M���₷���A��߂₷���Ȃ����B���[���b�p�l�̂悤�ɉ��S�N�Ƃ������v���W�F�N�g�i���B�����́j�A���S�N�Ƃ��������z���i���Ƒ�����j�ȂǂȂ��B���ׂĖڐ�̂��Ƃ���B����ł����̂��A����ł����̂��B���{�������X�[���n�тɂ���A���{�̋ߊC�ɑ����m�v���[�g�����邩����B

���u�����P���W�v�i�����ޖ�j

���͎l�\�N�ȏト�[���b�p�̒����j���w��ł������A����̓��[���b�p���̂��̂ɊS�����������߂Ƃ������A�����ȍ~�̓��{�Ɍ���I�ȉe����^���Ă������[���b�p�̕����ɊS�����������߂ł���B����Ύ����̐�������T�邽�߂Ƀ��[���b�p��ΏۂƂ��Ă������ƂɂȂ�B

�͂��߂͒����j�ƃw���}���E�n�C���y���̌����̕��@�Ɏ䂩��A�ނ̌��������łȂ��A����Љ�̒��ł̃n�C���y�����g�̐������ɂ����ڂ��Ă����B�������A���̓h�C�c�ɗ��w���Ă���͈�n��̗��j�𒆐�������@�����v�܂ŕ`���A���̒n�̒����j�����d���Ȃ�����A�����̕��@�ł��̒n��̗��j���܂Ƃ߂Ă݂��B���ꂪ���̏�����ł������B���̒n��̋ߑ�j������h�C�c�j�Ƃ��`���A���̒n��̑S�j�͈ꉞ�������Ă���B���������ł̓n�C���y���̕��@�ɂ��A�����̒����n��j�̕��@�ɂ��������Ă��Ȃ��B

�Ƃ���œ��{�̋ߑ㎍�����[���b�p�ɑ��铲�ۂ�\�����Ă����B���������̐ڋߕ��@�͓��R�̂��ƂȂ�����j�Ƃ̏ꍇ�Ƃ͂��Ȃ�قȂ��Ă���B���������Y����q���t�݂͂����烈�[���b�p��̌����A���̑̌��̒�����Ώۂ�`���Ă���B���̂��߂ɗ��j�Ƃ̕`�����[���b�p�������ڎ������ɑi������̂ƂȂ��Ă���B

���j�Ƃ̓��[���b�p�̌����҂̕��@�����̂܂���A���̒n�̗��j���ɎQ������`�ŕ`���Ă��邽�߂ɓ��{�l�Ƃ��Ă̏��q�Ƃ��������͌����Ȃ��Ȃ��Ă���B����ŗǂ��Ƃ����l������B���������͂���ł͖����ł��Ȃ��B���[���b�p����{�l�̎��_�ő�����������ł���B

���̒��ł���ԑ傫�ȉۑ���l�̂�����ł���B���Đl�Ȃ�N�����F�߂�l�̂�����͂v�E�g�E�I�[�f���̎��ɕ\������Ă���Ƃ����B

�u���̕@��O�\�C���`�Ɂ@���̐l�i�̍őO��������B�@���̊Ԃ̖��k�̋�Ԃ͎��̓���A�����́@�������ɂ���l�ƌ��킷�e�����፷���Ō}���Ȃ�����@�ٖM�l��@���f�ł���������@�e�͂Ȃ��Ƃ�����f�������邱�Ƃ͂ł���̂��B�v

���{�l�ɂ͂��̂悤�Ȍl�̈ӎ��͎�����Ȃ����낤�B���������[���b�p�ɂ�����Ƃ͈قȂ����l�̈ӎ�������B����̓��C�i�[�E�}���A�E�����P�̎��Ɏ�����Ă���B���́w�Ⴋ���l�ւ̎莆�x���͂��߂Ƃ��Ē����ԃ����P��ǂ�ł������A�w�`�ێ��W�x�̒��̎��̎��������Ƃ���ې[���B

�u�⛌�͉J�̂悤���B����͊C����[�ł��߂��ݕӂɑł��グ�A�l���͂Ȃꂽ�L�삩�炢���⛌�̂��߂���ɂނ����ēo��B�������ċ�X�̏�ɍ~��B�@�����̎��Ԃ��A�J�ƂȂ��č~�肻�����B���ׂĂ̏��H�����_�̕��p�ɑ���Ƃ��B�@���҂𗠐�ꂽ��̓��̂��@���łƔ߈��Ƃ������Ȃ���͂Ȃ��Ƃ��A�@�������đ��ݍ����l�Ɛl�Ƃ��@�ЂƂ̐Q���ɖ���Ȃ���Ȃ�ʂƂ��A�@���̂Ƃ��⛌�͐�ƂȂ��ė���Ă䂭�E�E�E�v

�⛌�̌���̓A�C���U�[���J�C�g�ł���B������u�ЂƂ�ł��邱�Ɓv�Ƃ����Ӗ��ł���A�₵����ǓƂƂ͂��قȂ�B���������{�l�͂�����₵����ǓƂƎ�肪���ł���B�����P�́u��l�ł��邱�Ɓv���F���̌����Ƃ��Ď~�߂Ă���B�u��l�ł��邱�Ɓv�͐l�Ԃ̏����Ȏ₵���Ȃǂł͂Ȃ��A�����P�̎��ɂ���悤���C�ł���A���ł���A�J�ł���B�����ɂ̓��[���b�p�����̂����Ƃ��傫�Ȑ��ʂ�����B�����������[���b�p����w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂��̗��j�Ƃ������A���̗��j���~�߂Ă������l���S�Ȃ̂ł���B

�����P�̓h�C�c�̎Ⴂ���l�B�����C�̂Ȃ������ɔ��R���Ď��R�̒��Ŏ����B�̋��n�낤�Ƃ��ďW�܂������H���v�X���F�[�f�̕��i�����Ă��̒n���ɖ�����Ă��܂�������N�O�̊C�̗l�q������������Ă����B�����̂���⏼�̌Öɖ����Ă��鑛�߂��͖����ꂽ�C�̑��߂��ƕ������Ă����B���̂悤�Ȋ����͎��l�����j�̐[�w�ɂ܂Ŏ������L���Ă��������ʐ��܂ꂽ���̂Ȃ̂ł���A���̎��͂��̂悤�Ȋ������w�ю�肽���Ɗ���Ă���B

���ڂ̍������ӎ����Ă݂�i�n�����j

�Ƃ����A�ʐ^���B��Ƃ��̃R�c��`�����悤�B����͗F�l�̃J�����}���ɋ������������ƃv�����ۂ����U���B�悭�Ƒ���F�l�ȂǂŋL�O�ʐ^���B�����肷�邪�A�����̊Ŕ̑O�ʼn����ɕ��Ԃ̂͂܂�Ȃ��B�܂�Ȃ��̂����A���Ƃ����ăV���E�g�ɂ����Ȃ�|�[�Y������ƌ����Ă��A�����ɂ͂ł��Ȃ����낤�B����ȂƂ��́A������i�J�����}���j���ړ�����̂ł���B�ړ��Ƃ����Ă����E�ł͂Ȃ��A�㉺���B�㉺�̃A���O���������ς��ĎB�e����B����ƁA�����Ƃ͈�����ʐ^���ł���̂ł���B�����ƈႤ�Ƃ������Ƃ́A�^�V�����V�N�Ȏʐ^�Ƃ������Ƃ��B���߂��ɖɓo������A�n�ʂɐQ�]�������肵�ĎB���Ă݂Ăق����B�g�����A���ꂢ���ˁI�h�Ƃ����ʐ^�������Ƃł���͂����B

�������Ƃ��c�Ƃ̏�ł�������B�ڂ̍�����ς��邾���ŁA����̉�������Ă���̂��B����͎��̎��̌��ŁA�Ȋw�I�����͑S���Ȃ����v�������Ă��Ȃ��̂ŁA�y���C�����œǂ�łق����B�ȑO�A���͋��l�L�����Ƃ邽�߂ɔ�э��݉c�Ƃ����Ă������Ƃ�����B�n�߂�����̃p�^�[���́A�u��Ђɔ�э��ށ���t�ɂ��������遨�f���遨�A��v���������A�g�ڂ̍�����ς���h���ӎ����Ďg���悤�ɂ���ƁA�u��Ђɔ�э��ށ���t�ɂ��������遨�b���Ă��炦��v�ɕς�����̂��B�܂��A�S�����S���ł͂Ȃ����A���Ȃ��Ƃ������ɒf���Ȃ��Ȃ����B���̋�̓I�ȓ��e�Ƃ́d�d

���������グ��悤�ɂ���B

������x�̋K�͂̉�Ђɂ́A��t������B�����ĂقƂ�ǂ��������B�����͈�ʓI�ɒj�������w���Ⴂ�B�܂�j���Ƙb���Ƃ��͓���I�����グ�����Ƃ������̂��B���ꂪ�����̕��ʂ̌��i�ł���B�����Ŏ��́A�����Ă��Ⴊ��ŁA�����Ɍ����낳��Ȃ���b�����Ă݂��B�����P�ɂ��Ⴊ�ݍ���ł��s���R�Ȃ̂ŁA�J�o�������ɒu���A�������玑�����o���t��������̂��B�������ꂾ���Ȃ̂����A����ɂƂ��Ă͐V�N�Ȋ��o�Ȃ̂��낤�B��������Ƙb���Ă��ꂽ�̂��B�ŏ��͋��R���Ⴊ��Řb�����̂����A���߂��ɂ��̌������Ă݂�Ƌ��R�Ƃ͎v���Ȃ����ʂ��������B�Ȃɂ���э��݉c�Ƃł͂Ȃ��Ă��A�����̌ڋq�Ƙb������Ƃ��ł��L�����B�C�Ђ������ђ����Ȃ���b��������̂��������낤�B�ȒP�Ȃ̂Ŏ����Ă݂Ăق����B

�t�ɏ����̏ꍇ�́A�j���������낵�Ă݂悤�B����͗����b�̂Ƃ��͂ނ��������̂ŁA�����Ă���Ƃ��Ɏg���B���݂��ɍ����Ă����ŁA�������������Ƃ��ȂǂɁA������Ɨ����オ��A�����ɂȂ��ĉ������������̂��B��ʂɂ���Ă͂ނ��������Ƃ������邪�A�ł����킹�̏�ň�x�ł���������ォ��b��������^�C�~���O�������Ă݂Ă������B������j���ɂƂ��Ă͐V�N�Ȃ̂ł���B����������ɂȂ�Ȃ����x�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����B�ӊO�Ȃ��Ƃ₢���ƈႤ���Ƃ����o����ƁA�l�͎v�����ȏ�ɔ������Ă����B���낢��Ȋp�x���玩���𖣂���H�v�����Ă݂Ă͂��������낤���B

���t�����X�v���Ƃ͉��������̂��i���q�p�j

�V���ɏo�Ă����f�p�[�g�̍L���ɂ́A�v�킸���Ă��܂����B�u�j�t�����X�v����S���N�A���C���ƗA���G�݃t�F�A�J�Áv�Ƃ����B�������ɂ��̎����̓t�����X�v����S���N�����A���C����n���h�o�b�O�⍁�����t�����X�v���Ɖ��̊W������̂��낤���B�����������̏\���͎x�ߊv���l�\���N�ł���B����܂��ǂ����̃f�p�[�g���E�[��������V���̃t�F�A�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A����Ă��铖���҂��֏揤�@���Ɗ�����Ă���B�t�����X�v���Ɖ��̊W���Ȃ����Ƃ͂킩������ł̂��Ƃł���B��ߗ��Ă���͖̂��Ƃ������̂��낤�B

����Ɣ��Ȃ̂��A�֏�ȂǂƂ͉��������ȁu�ǎ�����v�V���R�����ł���B���N���߂̂P���P�V���t�������V���̘_���ψ��R�����u���v�ɂ́A�u�v����S�N�v�Ƒ肪�����Ă���B�����q���r���́A�t�����X�ł̋L�O�s�����Љ�A�u���ڂ������̂́A���Ղ葛������łȂ��A�v���̎Y���ł���w���R�A�����A�����x�Ƃ������O�������̎Љ�łǂ̂悤�ɋ������Ă��邩�A�Ƃ����c�_��������Ȃ��Ƃ��v�Əq�ׁA�u���j���瑽�����w�ԁv�u���j�ɂ������S���ɂ������v�ƌ���ł���B

����̓t�����X�v���֏�t�F�A��萔�{�߂��d���B���̗ǎ�����_���ψ��́A�֏揤�@���Ə��m���Č����Ă���̂ł͂Ȃ��B�{�C�ŗǂ����Ƃ������Ă������Ȃ̂��B���̘_���ψ��ɂ��A�t�����X�v���͋s�����ꂵ�߂�ꂽ���O���A���R�A�����A���������߂ė����オ�����������������I�Ȏ������Ƃ������ƂɂȂ�B�����A�ߔN�A�A�i�[���w�h�Ȃǂ̎Љ�j�A�����l�ފw�A�@���w�������ꂽ���������炩�ɂ�����t�����X�v���̎����́A����ȃ\�{�N�Ȋ��P�����̎����ł͂Ȃ��B�l�Ԃ̎��s�𗝐���t���������ɂȂ����ƌ����Ă����قǂ̕s���Ȏ����Ȃ̂ł���B��������̕֏�ł͂��邪�A���̂Ƃ�����{�ł����������t�����X�v���̐V�����̍D�����������o�Ă���B�ŐV�̂��̂��Љ�Ă������B

�܂��A���{�l�̎�ɂȂ闧��F��w�t�����X�v���ƍՂ�x�B����́A��N�o���l�E�I�Y�[�t�w�v���ՓT�x�̖�҂ł���B

�{�����͂́u�܌��̖v����n�܂�B���[���b�p�ɂ͌Â�����A���́A���A�Đ��̃V���{���Ƃ��Ė��������B�����~���I������t�A�L��̑傫�Ȗ̉��ŁA�l�X�͍Ղ�����A�܂����鎞�͈ٕ��q�������ɂ����B�������܂ށA���̍Ղ�̉�������Ƀt�����X�v��������B�t�����X�v�����Ղ�ƌ��鎋�_�́A��\�N�O�̃��t�F�[�u�����炠�������A�{���́A���{�l�������������ɁA��X�ɂ͂Ƃ����₷���������₷���B�v�����A�ǎ��l�̗\������s���^���̂���������ƋK�͂̑傫�Ȃ��̂ȂǂƂ͑S�������̈Ⴄ���̂��Ƃ킩��B��ʂɎ��^���ꂽ�ʼn��͎��}�����邾���ł������C���[�W�͈�V����邾�낤�B

��������́A�A�����J�̏������j�w�҃����E�n���g�́w�t�����X�v���̐��������x�ł���B�{���ŁA�n���g�́A�v���w��i�̂悤�Ȉ�̃e�N�X�g�ƌ���B�e�N�X�g�́A��҂̈Ӑ}�̒P���Ȕ��f���ł͂Ȃ��A�Ӑ}�̍��܂�ό`�����܂ސ������ł���B�v�����������鎞�A���`�̐����ȊO�̕�����Љ�ɖڂ������͓̂��R���낤�B�{���ł��A��ȏ@���I�M����тт�v���ՓT��v���V���{���̘b����������o�Ă���B����发�̂��߁A�Ƃ����͈������A�_���͐����ł���B

�{���̈Ӗ��Łu���j�ɂ������S�v������̂Ȃ�A�t�����X�v���Ƃ͉��������̂�����n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���l�ނɂ����铮���̗��j�i�����u���j

�������́A�l�ނ͐����ł����Ƃ����F���ɂ����āA������l����ׂ��ł��邪�A���̏ꍇ�̐����Ƃ͉��ł��낤���B����͒P�Ɂu������L������́v�ƌ��Ȃ��A�����̖{�����^���p�N����j�_�̂�������ƋK�肵�Ă��A����͐l�Ԍ����ɂ͂Ȃ�̖��ɂ������Ȃ��B�ނ���A�����̏d�v�ȓ����́A�̈ێ����푰�ۑ��ɂ���Ƃ�����B�����̌`�ԂƋ@�\�Ɛ����Ƃ́A���̂��Ƃɂ���Ă��Ȃ�悭�������ꂤ��B�H�����͐����̊�{���ł��邪�A����͑O�L�̓������̋�̗�ł���ƂƂ��ɁA���㕶���̂����ł��A�����Ƃ������I�Ȑl�ԓI���ۂƂ����悤�B

���ɁA�l�ނ́u�����ł���v�Ƃ������Ƃ��ł��邪�A���̏ꍇ�̓����Ƃ��O�i�^���i���R���[�V�����j�̉\�Ȑ����ł���ƋK��ł���B�����Ƃ������{��̓A�j�}���̖��ł��邪�A���̓_�Ŏ��ɓI�m�ɓ����̓��������\���ł���B�����ł̑O�i�^���͋��ނɂ���ėV�j�Ƃ����O�i�^���`���Ŋ������ꂽ�B����́A�X�s�[�h��q�������̓_�ŁA����̃T����d�����̃u����}�O���ɂ����Ē��_�ɓ��B�����B���ނ̑̂́A�S�g����^����Ƃł�������悤�ɑ̊��̋ؓ������B�����B

���̌�A�������̊g��ɂƂ��Ȃ��A�����ނ���ނ��o�ꂷ��B���㐶�������ƂȂނ��߂ɁA�d�͂ɝh�R����̍\����L���邪�A�����ɋ��ނ̃��i�r���A�n���r���ɑΉ����āA�O���A�㎈���`�������B���̔��B�͕n��ł���A�����̒i�K�ł͎l���͙����̍ۂ̈�̂Ђ�������Ƃ��Ă̖����ʂ����ɂ����Ȃ��B�₪�āA�l���͑O�i�^����Ƃ��đQ���������A����ɂȂ�B�M���ނł͂���͂Ƃ��ɔ��B���A���s���y�₩�ɂȂ����łȂ��A�������\�ɂȂ�B�l���̑S�g�ɑ���䗦���傫���Ȃ�A�Ƃ��ɒ����𑝂��B�r�̂͂��т̋O�Ղ͔��~�`��悵�A�������邵���\���I�ɂȂ�B

�̊��͑O�i�^������������A���̂��ߔw���Ȃǂɂ�����ؓ��̗ʂ͂͂邩�ɏ��Ȃ��Ȃ�B���s���C�k�Ȃǂ͎���đ����������ӂ肩����]�T����ł���B���̂悤�ȉ^����̐i���̂��Ƃ͉��Ή��������i���琄�@�ł���B�̂̉~���ȉ^�����\�Ȃ炵�߂�ؓ��́A�i���ɂ�ĕ������Ă������Ƃ��A��r��U�w�I�ɒǐՂł���B

����A���ނ͔��ɂ����ꂽ�O�i�^�������s���铮���ł���A���̂قƂ�ǂ����Ăɗ���B�S�g�̌`�Ԃ����ׂĔ��ĂɓK�����A�O���͗��ƂȂ�A��ނ̗ɑ������ĉH�т��S�g�ɕ��z����B���͌y�ʋ��łȍ������琬��B���ׂĂ����ĂɓK����`�ԂƂȂ邽�߁A����ނɕ�����Ă��钹�ނ��A���̍��i�Ɋւ��Ă͕ψق̕�����r�I�����B���x�Ɋւ��Ĕ��Ă͔��ɂ����ꂽ�O�i�^���l���ł���B�����̐i���̗��j�A�Ƃ����Ғœ����̐i���̗��j�͑O�i�^���̗��j�ł��������邱�Ƃ��ł���B�����āA������n���̏d�͂ɍR���`�Ői��ł����Ƃ�����B���̓_�ł́A��ʂɁA���ނ̕����M���ނ�������z���Ă���悤�ł���B���ނ͐i���̓��́A��̋ɂɂ���Ƃ�������B

�������A���I���ʂ���݂�ƁA�����Ƃ������ꂽ�O�i�^���l���́A�l�ނ̗̍p���Ă����������s�ł��낤�B����͗쒷�ވ�ʂ̂��ƂȂގ��㐶���ɗR��������̂ŁA�O���ƌ㎈���������A�O�҂�p���Ď}����}�ւƈړ��������A�̊����������A�㎈�݂̂�p���ĕ��s�ł��邱�Ƃ��琶�������̂ł���B�ސl���i�K����l�ނւƉ�������Ă����ɂ�A�������s�͋@�\�I�ɂ��A�`�ԓI�ɂ���������Ă������B���̎�̑O�i�^���́A���x�����l�����s��A�Ƃ��ɔ��Ăɂ���ׂė�邪�A�㎈���������A����g�p���\�ɂȂ�Ƃ����傫�ȗ��_�݂������B���̂��Ƃ͔]�̔��B�Ƃ����܂��āA�l�ނ̕������W�������炷���̂ł���B

���l���y���͍��y�ʐςɐ���Ⴗ��i��҂҂̌Z�j

�����ŋN�����������u�[�C���O���ŁA��p�o�g�̋�������؎v�z�ɂ��Č���Ă����B

���{�ɑ��锽������A��p�ɑ���Њd�A�`�x�b�g�ɑ���@���e���A���`�ɑ��鍂���I�ԓx�B�����͑S�Ē��؎v�z�ɂ���ƁB���؎v�z�Ƃ͒����͈̑�Ȃ�A���{��؍��A��p�A���`�A�`�x�b�g�͒����̂����ׂȂ�Ƃ������������S��`�̂��Ƃ��w���B���̒��؎v�z�͑�����N�����A���̂��тɍ��y���g�債�Ă����������̗��j����|��ꂽ���́B�����炻�����������j���������͐l���y���̂c�m�`������B�|���m���ς������Ŏ��Y�ɂȂ����B�Ƃ������b�̂悤�Ȗ{���̘b������ȂƂ��납�痈�Ă���̂�������Ȃ��B

�Ό��s�m����������v�����͂��߂Ƃ��Ď����������ꂾ����ʂɋs�E�������͒��������Ƃ������Ă����B���Ƃ��Ƒ����̖�������荇�����悤�ȍ�������A�����Ⴆ�Ό��ꂪ�Ⴄ�B������Ⴄ���t��b���悻�̑��̐l�Ԃ͐l�ԂƂ͌��Ȃ���Ȃ������B�����畽�C�Ől���E���̂��Ƃ�����Ă����B

�Ƃ������y�ʐς��L���Ƃ������Ƃ͂��ꂾ�������A��������N�����A�l����������E���Ă����������B

�����悤�Ȃ��Ƃ̓��V�A�ɂ�������̂ł͂Ȃ����B���V�A�����̍L��ȍ��y���x�z���邽�߂ɂ�������̐l���E���Ă������j������͂����B���ꂪ���̐l���y���̂������ɂȂ����Ă���̂��낤�B�ŋ߂̎�������Ă��A�Ⴆ�e�����X�g�ɂ�錀��苒�A�w�Z�苒�����B�e�����X�g�Ƃ̏e����̖��A�l�������S�l����ł��Ȃ�̖��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���������̂��߂ɂ͑����̋]���͂�ނ����Ȃ��B�Ƃ������Ƃ��납�B���ꂪ���{��������A���ꂾ���̎��҂��o�����~�o���̐�������Đ������|�ꂩ�˂Ȃ��B

���{�A�h�C�c�͐푈�ŕ��������߁A�싞��s�E�A�A�E�V���r�b�c�B�e�X�̔Ő��E������@����Ă͂��邪�A���̎�̔́A�����A���V�A�̗��j�ׂĂ݂��������̂ł͂Ȃ����B

�l���y���͍��y�ʐςɐ���Ⴗ��B

�i���͂��������Ȃ��B

���`���|�\�ɂ����銴��\��

�\�Ɖ̕���B�ǂ�������{���\����`���|�\�ł��邪�A���҂ɂ͖��炩�ɈقȂ�������������B����͊�̓����A���Ȃ킿�\��ł͂Ȃ����낤���B�\�ʓI�Ȉ�ۂ����Ă��邩��Ȃ̂��A�̕���̌G���Ɣ\�ʂ������悤�Ȃ��̂Ƃ��Ď��グ���邱�Ƃ�����B�������G���́A���҂̕\������A���̐��i�⊴����֒�������̂ł���B����ɑ��Ĕ\�ʂ́A���҂̊炪�\�ɏo�邱�Ƃ͂������ĂȂ��B�����܂Ŗʂ���Ȃ̂��B

�u�\�ʂ̂悤�Ȋ�v�Ƃ������t�ɏے������悤�ɁA�\�ʂ����\���̑㖼���Ƃ���Ă���B����͖{�����낤���B�����̕���ɂ����Ė��\��ł��邱�Ƃ́A�}�C�i�X�v���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��낤���B�ނ�ʌ��͔\�����ł͂Ȃ��B�����ɂ��A���̃A�W�A�̍��X�ɂ��Â����牼�ʌ��͑��݂��Ă���B�����������͊F�A�ߏ�Ǝv����قǓ��I�ɐU�镑�����ƂŁA��̌����Ȃ��}�C�i�X�������Ă���B

�ł́A�\�͂ǂ����B�ʂɂ�銴��̕\�����@�͒P���ŁA��{�͎��̎O�����Ȃ��B

�E�ʂ��Ƃ炷�\�킸���ɋ��i��т�\�킷�j

�E�ʂ�܂炷�\�킸���ɘ낭�i�߂��݂�\�킷�j

�E�ʂ��\�@��u�s���p�x��]����i�{��Ȃǂ̌����\���j

���ɐÓI�ł���B�Œ肳�ꂽ�\��ƌ���ꂽ�Z�@�ɂ��\���́A�ނ��뉉�Z���ŏ����ɂ��Ă����ۂ���^����B

����ł͖{���ɁA�\�͕\��̕\���ɂƂڂ����|�\���Ƃ����A�����́u�m�n�v�ł���B���ہA��̈�ۂقǂ��̂ǂ������Č�������̂͂Ȃ��B��̊p�x�ɂ���āA���邢�́A���̂������ɂ���āA��ۂ͂܂������ς���Ă��܂��B�܂�l����ʂ̋ؓ��̐L�k�݂̂ŕ\���F������̂ł͂Ȃ��A�O�E�̂��܂��܂ȗv�f�����܂߂āA���߂ĕ\��Ƃ��Ď���̂��B����Ɠ������Ƃ��\�ɂ��Ă�������B�ʂ��Ƃ炷�s�ׂ́A��Ɍ������ĂĖ��邢��ۂ�����A�t�ɖʂ�܂炷�͉̂e�������ĈÂ������������������߂��B�ꌩ�H�v�̂Ȃ������Ɍ�����\�����@���A���͔��ɗ��ɂ��Ȃ������̂ł��邱�Ƃ��킩��B

�܂��A������������B��ۂƂ͑����Ɏ葤�̎�ςɍ��E�������̂ł���B���Ƃ��A��l�̐l�Ԃ��������̂��Ɍ����Ƃ��Ă��A���ꂼ��̊������قȂ�Ό��ʂ͂������Ă��邾�낤�B

�\�Ɋւ��Ă��A���̂킸���Ȋ���\�������߂������A��������Ǝ�邩�́A�肵�����Ƃ������Ƃ��B���������\��Ȕ\�ʂɂ��A�����̕\������ĂƂ��͂��ł���B������������Œ肳�ꂽ�\�ʂ̊�́A���ׂĂ̕\��������A�������ꂽ����������Ȃ��B

|

|

���댯�̉���͊댯�Ƃ̋������h�i��҂҂̌Z�j

�����Ɋւ��ẮA��ҌZ�I�ɂ͐ϋɓI�Ɏ^�����������Ȃ��Ƃ�������B���낢�댾���Ă��邪�A�d�C�̋����ɃR�X�g�������肷������A�d�C�G�l���M�[�̋��������ɖ�肪����Ƃ���Ό����͂�߂�ׂ��B�������C�ɂȂ�̂́A�������Ƃ������Ă���A���́u�����͊댯������v��߂�ׂ��Ƃ��ʂ����Ă��邱�ƁB����͊댯�Ȃ��̂�r�����悤�Ƃ����_���B